青海有没有书画免费鉴定

-

面议

本公司的市场定位与品牌形象已初步形成。即:稳健经营的行业形象;企业经济运行质量和成长速度等务求前列。

本公司的特点是:具有快捷准确、细致周到的服务意识;、可靠适用的技术保障;贴近需求、不断创新的多元产品。

公司高度重视服务质量,将社会信誉作为企业的生命。始终信守“的承诺”,坚持与时俱进的理念,努力提高服务水平。

公司将一如既往地竭诚为社会各界服务,开拓进取,止于至善。

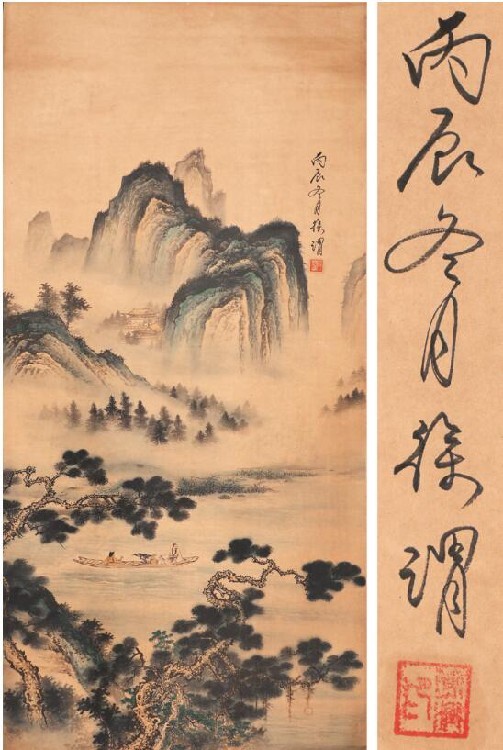

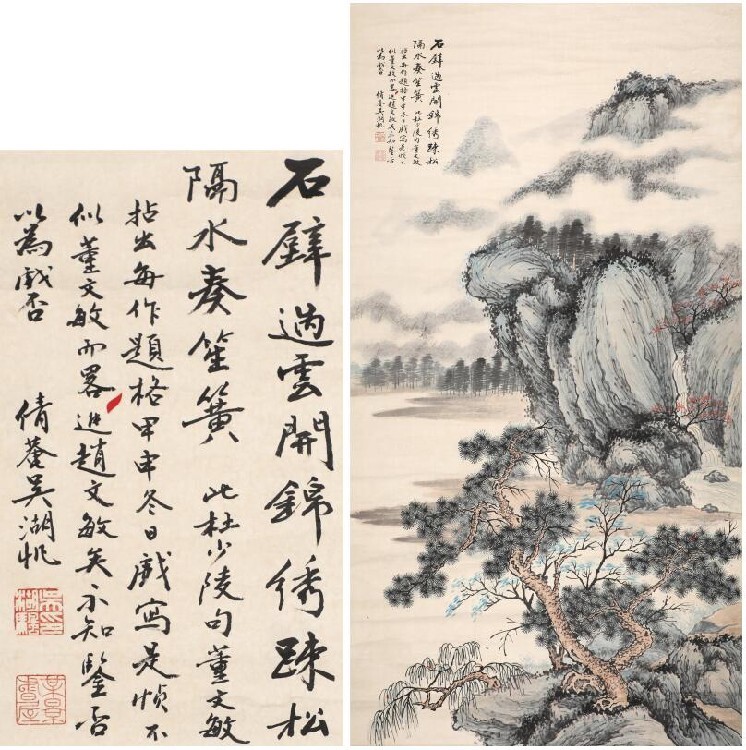

吴湖帆受家学熏陶,酷爱艺术。13岁学画,初从“四王”、董其昌入手,继而上探五代、两宋以及元明诸家。他一面悉心观摩家藏历代名迹,一面遍游名山大川,把师古人和师造化结合起来,从而在艺术上形成缜丽丰腴、清隽明润的特风格。他的书法,融米芾与宋徽宗赵佶的“瘦金体”于一炉,并结合自己的意趣,自成一格,具有个性特色,从而成为沪上享的一位书画家、鉴赏家。与赵叔孺、吴待秋、冯超然被誉为“海上四大家”。又与吴子深、吴待秋、冯超然合称“三吴一冯”。在20世纪30年代,中国画坛有“南吴(湖帆)北张”(大千)之誉。大千平生佩服的“两个半画家”中,个就是吴湖帆。

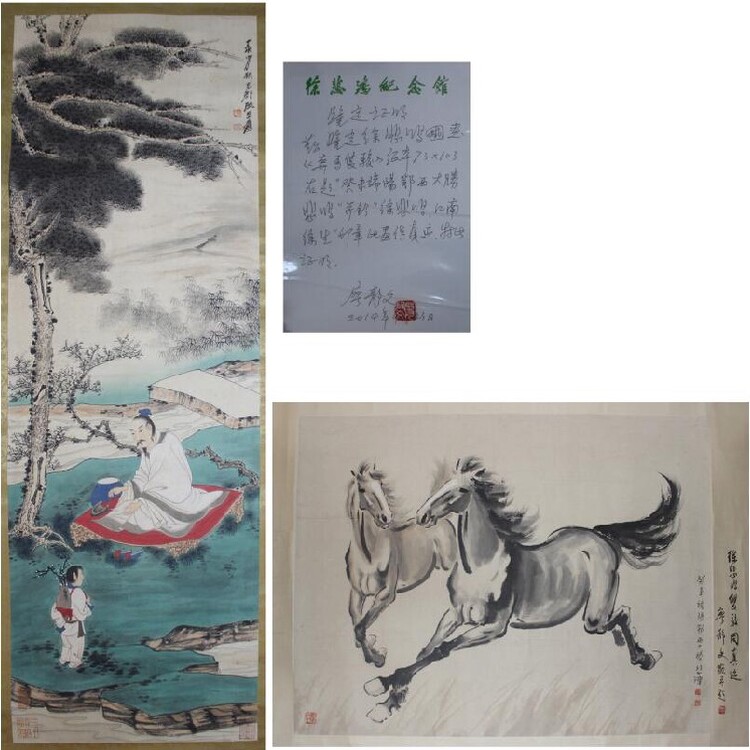

近期范曾作品拍出售价格: 作品:《八仙图》 成交价:RMB 69,000,000 作品:《六朝诗意》 成交价:RMB 43,700,000 作品:《灵泉道风图》 成价:RMB 18,400,000 作品:《日出东南隅》 成交价:RMB 16,100,000 品:《广陵散》 成交价:RMB 15,755,000 作品:《竹林七贤图》 成交价:RMB 15,680,000 近期范曾作品拍出售价格: 作品:《八仙图》 成交价RMB69,000,000 作品:《六朝诗意》 成交价:RMB 43,700,000 作品:《灵泉道风图》 成交价:RMB 18,400,000 作品:《日出东南隅》 成交价:RMB 16,100,000 作品:《广陵散》 成交价:RMB 15,755,000 作品:《竹林七贤图》 成交价:RMB 15,680,000

沿革 书画装裱在中国有悠久的历史。早在战国时期就有帛画、缯书,至西汉即有装裱的绘画出现。如湖南长沙马王堆汉墓出土的帛画上端,装有扁形木条,系有丝绳,木条两端还系有飘带。南北朝时书画装裱多赤轴青纸,裱工有范晔、徐爱、巢尚之等人。

书画作品的水平要素:

1、书画作品造型变型是否合理;

2、画中的章法、构图是否严谨。关于构图,没有固定的法则,基本可归纳出九种构图方法:少而精取势法、居中取势法、均衡取势法、疏密主从取势法、分段取势法、满幅取势法、相互呼应取势法、折带形取势法、凹型取势法等;

3、用笔、用墨、设色是否恰到好处。特别是画家能否在传统绘画基本功的基础上有所创新。例如别人都用前人用过的皴法画,而你又率先使用了一种新的皴法,这就是创新;

4、作品的气韵是否生动。意境是否深邃。有的画家画的山水、花卉都是带着灵性,是活的,这就是气韵生动。有的画越看越爱看,百看不厌,过后脑子里还有深深的印象,并且给人的想象力带来驰骋的余地,这就是因为该画意境深邃促成的;

5、画的题材格调是否高雅。格调是艺术家艺术造诣、文学修养、审美理想和思想品格的总汇体现,是艺术家思想境界和艺术境界的高体现,从欣赏角度来看,是艺术批评的重要标准之一。

书画装裱的历史虽长,但留下来的文字记载并不多,据现存文书,早记载装裱史料的当推唐代张彦远《历代名画记》,其中提及: " 自晋代已前,装背不佳,宋时范晔始能装背。 " 南朝宋的宣城太守,《后汉书》作者,史学家范晔,是我国装裱史上早期的装裱名家。到了唐朝,唐太宗大力搜集王羲之的书法和历代名画,王行直装褫,楮遂良,王知敬监领其事,足见唐代对裱画的重视。其时,日本国奈良朝使臣来我国学习装裱技术,唐太宗亲命典仪张彦远面授技艺,从此我国的装裱技艺流传日本,在异国生根,开花,结果。五代时,装裱技艺进一步发展。到了北宋,宋徽宗设立画院,装裱家列入官职,成为文思院六种待招之一。的倡导下,在书画家,装裱家精心探究的基础上,终于形成了的 " 宣和裱 " 的格式。这标志着我国书画装裱技艺遂传入民间,特别在明,清五间,装裱技艺成为设店裱画的行业,在苏州、扬州、北京、上海、广州、湖南、湖北、开封等地先后出现了许多中外的书画装裱店铺。

中国书画是一致公认的东方艺术之瑰宝。伴随着书画装传统艺术而的书画装裱工艺,也可以说是的工艺。正由于有了装裱工艺,历代书画珍品才得以保藏久远。后来传到日本以及一些国家,成为东方别具一格的特有工艺,同样受到的珍视。那么,我国这一特的工艺又是怎样发展起来的呢?如同其它事物一样,书画装裱也有一个从无到有,由浅入深的发展过程。 1973 年湖南战国楚墓出土的《人物御龙帛画》,为我们认识这个规律性的问题,提供了极可宝贵的原始资料。这件珍贵文物, " 上横边裹着一根很细的竹条,上系有棕色丝绳。 " 后来在长沙马王堆一号汉墓出土的帛画上,又进一步发现: " 丁形帛画的顶部裹有一根竹竿,并系以棕色的丝带,中部和下部的两个下角,均缀有青色细麻线织成的筒状绦带。 " 这些具体特征,展示了古人要求观赏绘画的初动机,对于研究书画装裱的起源,有着十分重要的作用。

宋代因书画繁荣,装裱亦获发展,多用绫绢作裱料,装裱样式丰富多采。北宋宣和年间,装裱多是画心上下镶隔界,不镶绫边,周以古绸绢边栏之,称宣和裱。此时画家米芾兼善装裱,著《论鉴赏装裱古画》一文,颇有建树。元代宫廷设置机构,管理装裱书画。明清以来,随文人画大兴,以素绢或浅色绢作裱料的装裱逐渐增多。出现了地区性的装裱中心,所裱书画因绫绢色彩及操作技法及裱幅形式的不同而具有地方特色,如京(北京)裱、苏(江苏)裱等。明代周嘉胄撰《装潢志》一书,论述精微,人多重之。

另外,中国的书画装裱技术还传至日本、形成各自的特风格。

一幅好的作品除了需要书画者用心外,一般还需要对作品进行装裱。如果书画装裱的非常好是可以给书画本身加分的,因此的书画靠装裱,这一点说的非常对。有很多艺术家能够写出非常好的字,也可以画出的作品,但是却不会自己装裱书画,还要求助别人。而当别人在对书画装裱时,还担心自己的画作被弄坏。