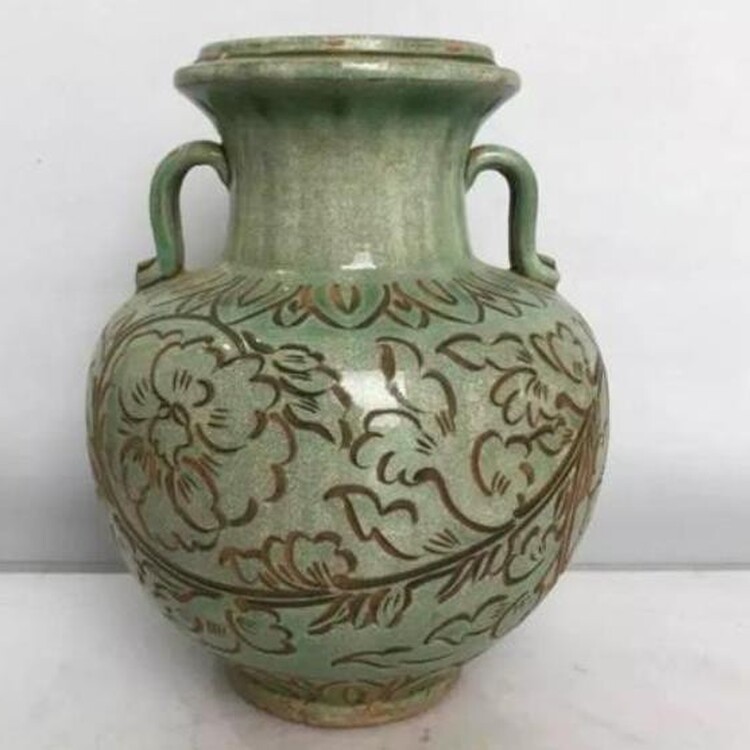

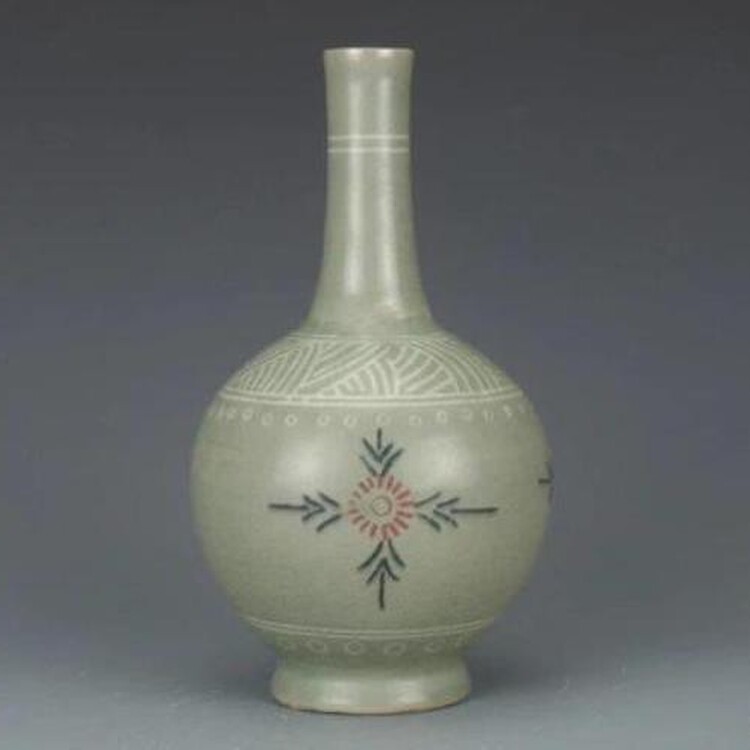

汉代陶器私下交易

-

面议

近年来,不少电视台开设了鉴宝节目,其中当然少不了瓷器的鉴定。观看时,我们会听到一些比较的瓷器鉴定用语,你都能明白它的意思吗?

棕眼:瓷器表面极小的棕色釉点。

冲线:瓷器受到冲击形成的裂纹。冲线若在口边,可能在受到冲击时继续加长。

琢器:景德镇制瓷术语,指不能在轮车上一次拉坯成型的器物,如瓶、尊、罐等。

鸡爪纹:瓷器上范围较小的放射状裂纹。

磕边:瓷器边上的小缺,一般对瓷器的保管影响较小。

自然开片:瓷器年久,釉面出现局部或整体的冰裂纹,与哥釉的工艺开片不同。

窑裂:烧制时出现的裂纹,区别于使用造成的裂纹。

做旧:将现代仿品用物理、化学方法处理,消除火光,加上包浆污垢以冒充老器。

剥釉:胎釉结合不好,年久胎釉剥离。早期青瓷常有这种现象。

爆釉:釉下的大气泡在使用时破裂,露出胎。晚清有些瓷器有此现象。

霁蓝釉瓷器工艺始于元朝,在元、明、清三朝都有广泛的烧制,是我国的瓷器珍品,也是当今瓷器收藏爱好者都向往的一类瓷器。

到了明代,的霁蓝釉当数宣德年间烧制的瓷器。该时期的霁蓝釉瓷器多为单色,偶尔有带暗纹刻花的,整体上说来是走的是比较简约风的路线。而当时也有官窑生产霁蓝釉瓷器,官窑生产的霁蓝釉瓷器会落有“大明宣德年制”内容的双行六字楷书落款,而如果看到落款只有四个字的,都是后代仿制的。

元代的仿宋代官窑器和明代仿宋代官窑器、哥窑器,具有明显的时代特征,有些明代仿品直接书写本朝款识,也不进行作伪处理。

有据可查的伪品出现于清代晚期,盛行于民国,主要采取污水浸染法、拓磨失亮法、换底法、加彩法、镶补加釉复烧发(针对破损器用瓷泥修补、上釉、再复烧);现 代作伪则达到顶峰,不仅民国人的作伪手段全部都用,还创造了胎体添加老化催化剂的化学变戏法和烧成后的化学元素腐蚀法。

针对当今科技发达时代的作伪手段,采用传统的经验鉴定法,也可以鉴定出百分之八十以上的伪品,但是,更、更精密的伪品则很难鉴定。多数都采取“待研究”的态度。胎骨老化鉴定:主要是针对瓷器露胎部分(如圈足、毛口、缩釉露胎、剥釉露胎)是否受水土浸蚀而老化,或者是否生长有钙化结晶(土碱),是否有人为的作伪痕 迹。真正的老瓷器的胎骨和新瓷器的胎骨不同,是外行都能分辨的,并不神秘。就如分辨婴儿和儿童的一样简单。请爱好瓷器的中国人,不要把瓷器鉴定神秘化!