辽宁明清佛像哪里可以鉴定

-

面议

在收藏领域,明清佛像一直备受瞩目,屡屡在拍卖市场上拍出惊人,成为众多藏家竞相追逐的珍品。明清时期,佛教在中国社会的影响力根深蒂固,上至宫廷,下至平民百姓,对佛像的尊崇与供奉极为普遍,这使得佛像制作工艺达到了的水准。

明代佛学昌盛,出于朝廷布施及民间供奉的需求,广建寺院,金铜佛像得以迅猛发展,尤其是永乐、宣德年间,形成了 “永宣金铜佛像” 这一造像,其面相丰满、造型优雅、金水丰足,艺术造诣,堪称铜佛造像中的。

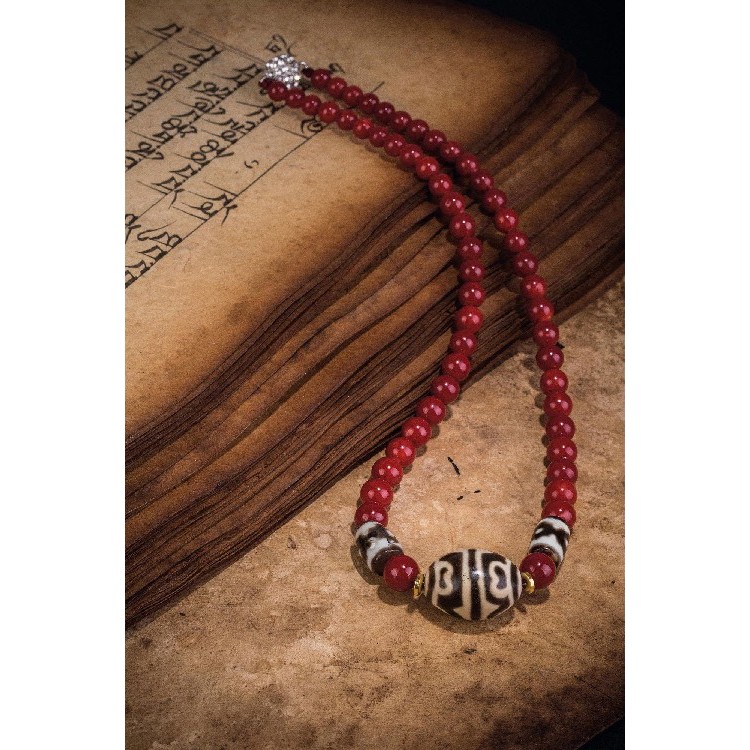

清代佛像在继承明代传统的基础上有所创新,风格更为多样,趋于世俗化与程式化。脸型方圆丰润,丰颐宽额,五官,双眼传神,面部表情丰富生动,更贴近百姓的审美情趣。身体比例协调,造型优美,多着汉式衣服,衣纹呈放射状,衣褶曲折生动,帔帛较宽大,仿若随风舞动,增添了造像的生动性。胸前所饰的璎珞、串珠,雕刻得极为精美细腻,华贵高雅,展现出的工艺。莲座底沿明显外撇,莲瓣规整,莲瓣扁平,一般只围大半,时代特征显著。度母眼线为一波三折式,间距较宽,是清乾隆造像的典型特点。冠叶呈平板状,不镂空,制作较粗率,与明代宝冠形成鲜明对比。

清代佛像材质以黄铜居多,黄铜质地相对较硬,光泽澄黄。清代佛像同样注重包浆的形成,自然包浆颜色深沉,富有层次感,与佛像的造型、工艺相得益彰。赝品的黄铜材质往往色泽过于鲜亮,缺乏岁月沉淀的韵味,且包浆浮躁,多是通过化学药剂腐蚀、烘烤等手段速成,与真品包浆有天壤之别。在一些大型佛像或宫廷造像中,还会使用金、银等贵金属,或是在佛像表面镶嵌宝石、珍珠等,真品所选用的材质品质,工艺,而赝品则往往材质低劣,镶嵌粗糙,破绽百出。

“问” 着重探寻佛像来源。尽可能向卖家、藏家或相关人士打听佛像的传承脉络,诸如出自何方、流传经过哪些藏家之手、有无出土或修复记录等。若佛像有详实、可追溯的来源,且传承有序,其可信度便会大增;反之,若卖家对来源含糊其辞、无法提供确切信息,便需提高警惕。同时,查阅相关资料、比对拍卖记录及博物馆馆藏,也能辅助判断佛像的年代与风格特征。

“切” 则是触摸感受与掂量重量。用手轻轻触摸佛像表面,真品历经岁月打磨,质感温润细腻,仿品因做旧处理,手感往往干涩粗糙,或有不自然的颗粒感。掂量佛像重量,古代佛像铜质密实、胎体厚重,上手有沉甸甸之感,现代仿品为节省成本,材质轻薄,重量明显偏轻。

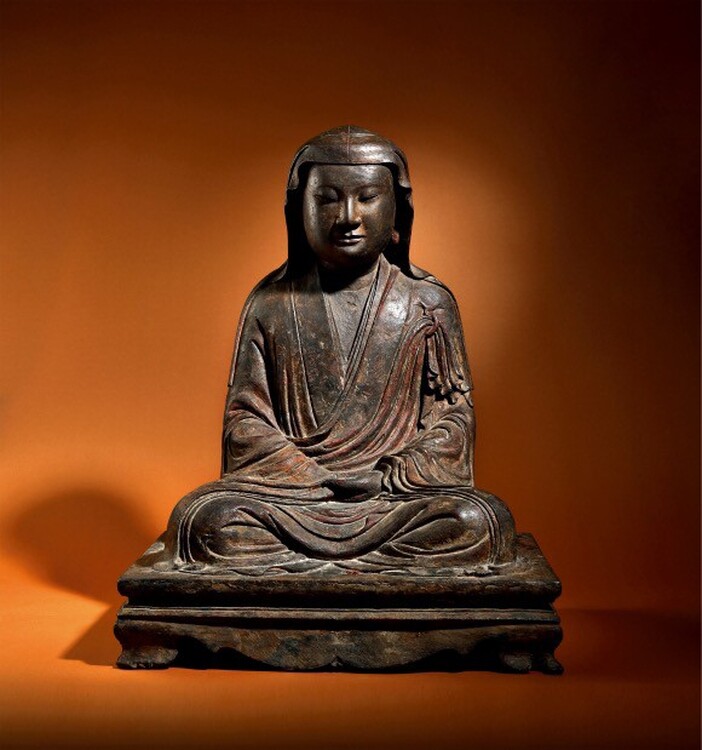

真品为一尊明代永乐时期的铜鎏金释迦牟尼佛坐像,通高约 30 厘米。面相丰满圆润,额头宽阔,眉毛细长如弯月,双目微闭下视,神情慈悲祥和;鼻梁高挺笔直,薄唇嘴角上扬,略带微笑;双耳下垂至肩,耳垂厚实圆润。身材比例匀称,身着袒右肩式袈裟,衣纹轻薄贴身,如行云流水般自然下垂,褶皱转折细腻逼真,透过袈裟似能感知肌肤起伏;腰间束带,带结;双手结禅定印,手指修长柔美,关节灵动自然。台座为束腰式仰覆莲座,莲瓣宽大肥厚,一周对称分布,共三层,上层莲瓣较短,中层莲瓣长且饱满,下层莲瓣稍短,瓣尖微微上卷,皆饰有精美的卷草纹;底沿外卷,饰一周连珠纹,工艺。整尊佛像鎏金厚实均匀,色泽黄中泛红,熠熠生辉,金水保存完好,仅在佛像前胸、膝盖等常被触摸处,有轻微磨损,露出铜胎氧化后的黑地子,自然古朴。

价格波动受市场供需、经济形势、藏家喜好等诸多因素影响,难以预测。当市场上某一类型佛像受追捧时,价格可能迅速攀升,一旦热潮退去,价格又会大幅回落。近年来,随着佛像收藏渐热,部分佛像价格飙升,但经济下行压力增大时,佛像市场也会随之遇冷,价格波动明显。

政策法规日益严格,对佛像收藏的规范力度不断加强。许多古代佛像属于文物范畴,受国家法律保护,非法买卖、走私文物将面临法律制裁。尤其是出土佛像,若来源不明,极有可能涉及违法犯罪行为。