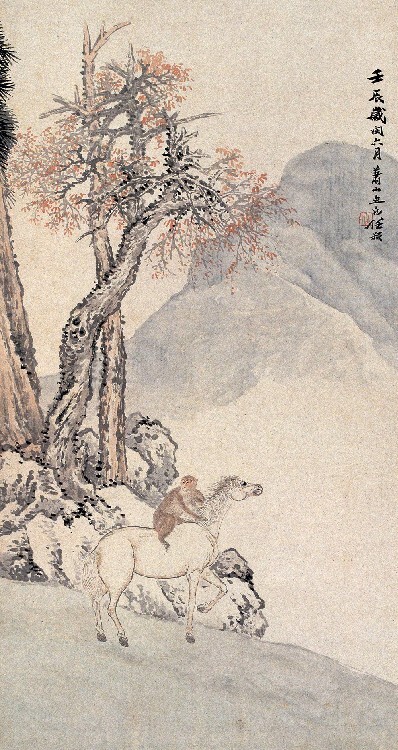

王鉴字画鉴定鉴定

-

面议

但是印章确实有真伪之分,而印文相同,朱、白文相同,仅在尺寸或笔画有差异,足以引起纠纷的那些印章当被证实是真的时候,所持的依据已不可能完全是上述的那些依据,而是在书画本身证实是真之后,印章也连带被承认的。相反的是书画对印章起了作用。

当书画本身被证实是真的时候,印章对书画本身并不起作用。

当书画本身被证实是某作家的作品,而作品上并无题款,仅有某作家的印章,这时印章对书画才起了作用,它帮助书面说明了作者是谁。

徐邦达

先生幼年即接触大量古今书画,14岁开始习画,从苏州老画师李醉石学习绘画,从赵时枫学习古书画鉴定知识。后入当时海上书法家、画家,鉴赏家吴湖帆先生之门,书画与鉴赏能力日进,年不及三十,即以擅鉴古书画于江南。20世纪50年代至今一直在北京故宫博物院从事古代书画鉴定研究工作。在长期书画鉴定活动中,徐先生逐渐形成了高度重视书画本身的笔墨,题跋、历代书画著录、印章、纸绢、装潢形式等因素以及相关文献的考据与实证,实行鉴考结合,绝不允许“模糊度”,与启功先生提倡的“书画鉴定中要有模糊度”恰恰相悖,体现出徐先生追求鉴定科学性的学术取向。他的鉴定方法具有如下明显的特色:一是在鉴定中建立可供参考比较的

身为满清后裔的

先生,早年习画,并师从史学大家陈垣,精通文献考证,尤其在对古文献的爬梳与索隐探微方面,其精深的学术功底与考证能力难有出其右者,堪称学林之绝响。同时,他又是一位书法大家,并兼通金石学、红学、诗词学、文字学、音韵学等学科,这无疑成为他从事书画鉴定的优势所在,也使得他的鉴定方法与其他诸人大相径庭,面貌。收在《启功丛稿》一书中的名篇《董其昌书画代笔考》,详细地考证了文献记录中有关为董其昌代笔的书画家。一篇文章,他竟能运用文献多达十几种,几易其稿,终考证出董的代笔画家知其姓名者有赵左、赵迥、沈士充、释珂雪、吴振、吴易、杨继鹏、叶有年等人,其中吴易、杨继鹏二人还代作书法。上述诸人只有杨继鹏的书画较为接近董的面貌,其余都有一定差距。类似之作尚有《戾家考》《孙过庭书谱考》等,这都体现了他旁收广绍深参妙悟的学术特色。