宣德炉市场

-

面议

成色特质

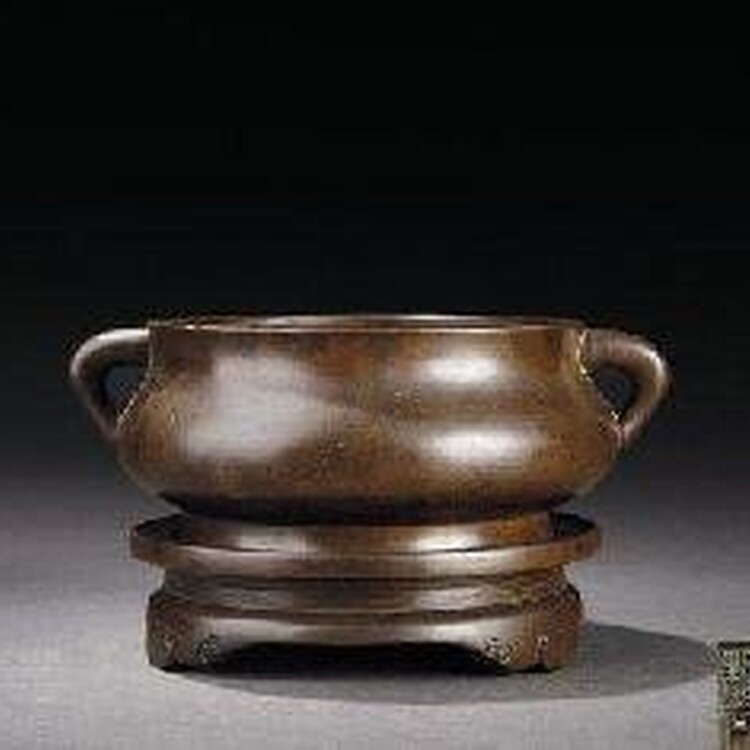

宣德炉是中国历史上次运用风磨铜铸成的铜器。为制作的铜炉,明朝宣德皇帝曾亲自督促,这在历史上实属少见。宣德炉以色泽为亮点,其色内融。此件宣德炉以黄铜制成,底书“大明宣德年制”楷书款,带底座。其炉身形制规整,敦厚之中不失灵巧,作为书房陈设颇为雅致。焚香其内,数历史的厚重感随香外溢。它通体光素,尽显铜炉精纯美质,铜质精良,入手沉甸。此“宣德炉”来源于纽约佳士得2012年9月纽约洛克菲勒中心拍卖会,流失海外多年,如今漂洋过海重归祖国怀抱,且品相完好,相当珍贵。

宣德炉妙在色,其色内融,从黯淡中发奇光。史料记载有四十多种色泽,为世人钟爱,其色的名称很多。例如,紫带青黑似茄皮的,叫茄皮色;黑黄像藏经纸的,叫藏经色;黑白带红淡黄色的,叫褐色;如旧玉之土沁色的,叫土古色;白黄带红似棠梨之色的,叫棠梨色,还有黄红色的地、套上五彩斑点的,叫仿宋烧斑色;比朱砂还鲜红的斑,叫朱红斑;轻及猪肝色、枣红色、琥珀色、茶叶末、蟹壳青等等。明朝万历年间大鉴赏家、收藏家、画家项元汴(子京)说:“宣炉之妙,在宝色内涵珠光,外现澹澹穆穆。”

品鉴辨识

不同时期的宣德炉在精度和质量上都有不同侧。明炉重韵味,不管是整体或者细部的设计,都耐人寻味。明末清初的炉有拙朴的厚重感。雍正时期的炉线条柔和,而乾隆时的精炉工艺水平达到历史高点。值得注意的是,宣德炉底款的“德”字心上没有一横,当时有“省一德”之称,经多方查证,也有不省一横的。

铸工造型

真品铸工质量平均,铸工相当精。伪品铸工不平均,有地方好有地方差,或者铸工粗糙。造型以古雅浑厚为上,有耳足的比无耳足的要好,铸工越精越好。以大小而言,径8-12厘米的炉常见,属于小号;径15厘米左右的炉是中号,数量比小号少,但价值比小号高;而径大于20厘米的炉是大号,工艺精者稀见,价值也很高。在同样尺寸的情况下,炉越重价值也越高。如友所藏的明末清初的宣炉,径只有15.8厘米,而重量可达7斤,是该尺寸铜炉中的超重量级选手,价值要比普通的重3斤的高数倍。

仿品鉴别

1、当代仿。宣德三年宫廷封炉不铸之后,当时的监造者将原来的工匠再集中起来,另行铸造。由于原料不足,风磨铜已经用完而不复出,铸工只能以黄杂铜代之,虽做工与以般极尽。形态更为多变,但铜质终于不及。同时底款有了变化。字数增多,为“大明宣德五年监工部官吴邦佐造”和“工部员外臣李澄德监造”等,楷款、篆款均有。

2、明代中期仿。明代中期的正德年间,朝野亦需用铜香炉,因宣德炉已经深入人心,遂沿用宣德炉的造型和款式或稍加变化。此时炉的特色是铜色泛黄,器身铸有伊斯兰文。明代中期伊斯兰文化大量传入中国,致使正德皇帝亦信奉起伊斯兰教,所以当时制作的工艺品如铜器、瓷器、景泰蓝及许多的物品之上多有伊斯兰文(回文)的出现,至明末铸造的宣德炉上亦沿此风,并且楷书、篆书并用。

3、明末和清初仿造。该时的工艺美术器有了长足的进步和发展,所以宣德炉仿品制作亦美,并沿用明代的失蜡铸造法,但在造型上与明代相比,惟显灵巧而已。其胎亦厚重,色有暗红、橙黄等。款式上除了仿大明宣德款之外,还有署“袖云居”、“水云居”、“风月侣”等的篆书方款。

4、清晚期至民国时期仿。其铜质粗,砂眼多,炉壁薄,分量轻,有的以翻砂法浇铸,工艺更加粗糙。在北京前门大

宣德炉纹饰是由主、副纹饰和高、浅浮雕组成,这给断代带来了依据。但这里仅 限于主、副纹饰的制作工艺上,因为其中也存在了断代的特征,如:早期夏、商、周时期,称之为老三代的宣德炉,夏代器物未曾见得故不予置评,商代主、副纹饰凸显,以细致、简朴与厚实为风格,周代才形成风格多样化,尤其是主纹饰明显副纹饰与底平面,也有的副纹饰略微低于底平面,而这样的副纹饰,其边沿没有必要另加勾线,但主纹饰仍然明显地副纹饰与底平面的。所以这个时期副纹饰的边沿,一般都会底平面,不必再用勾线来分割副纹饰与底平面的。晚期战、汉时代的宣德炉,会强调纹饰块面分割的组合,但主、副纹饰与底平面是一样平的。所以会出现勾线,以区别于副纹饰与底平面。凡是要用勾线来区分主、副纹饰与底平面的,倘若主、副纹饰与底平面,不明显形成高、中、低三层的,包括使用简单框线来分割图案纹饰的,即为晚期的宣德炉。之所以早期宣德炉,虽然工艺一般,但其造型朴实别致,分量相对要重,纹饰凹凸明显,尤其显示在主纹饰上,但整体构图端庄威武。也因为晚期宣德炉,工艺水平提高了,重量相对也会减轻,其主、副纹饰之间的高低不明显,器物造型与纹饰构图已趋于精巧细仔,但器物穆穆庄重的气派,已经远远不及早期了。