民窑瓷器成交价,瓷器鉴定机构

-

面议

在商代和西周遗址中发现的“青釉器”以明显的具有瓷器的基本特征。它们质地较陶器细腻坚硬,胎色以灰白居多,烧结温度高达1100-1200°C,胎质基本烧结,吸水性较弱,器表面施有一层石灰釉。但是它们与瓷器还不完全相同。被人称为“原始瓷”或“原始青瓷”。

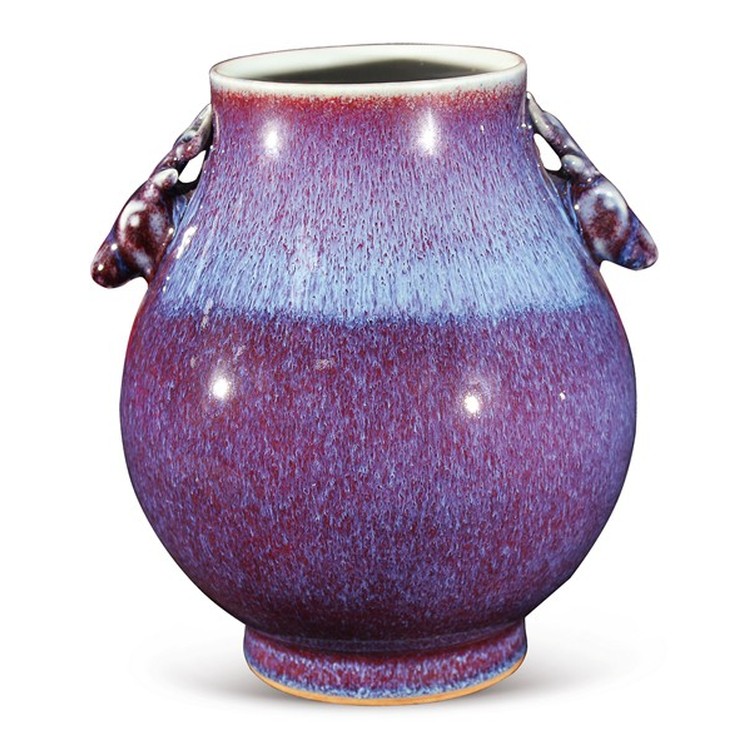

宋代瓷器,在胎质,釉料和制作技术等方面,又有了新的提高,烧瓷技术达到完全成熟的程度。在工艺技术上,有了明确的分工,在中国瓷器发展的一个重要阶段。宋代中外的名窑很多,耀州窑、磁州窑、景德镇窑、龙泉窑、越窑、建窑以及被称为宋代五大名窑的汝、官、哥、钧、定等产品都有它们自己特的风格。耀州窑(陕西铜川)产品精美,胎骨很薄,釉层匀净;磁州窑(河北彭城)以磁石泥为坯,所以瓷器又称为磁器。磁州窑多生产白瓷黑花的瓷器;景德镇窑的产品质薄色润,光致精美,白度和透光度之高被推为宋瓷的代表作品之一;龙泉窑的产品多为粉青或翠青,釉色美丽光亮;越窑烧制的瓷器胎薄,下巧细致,光泽美观;建窑所生产的黑瓷是宋代名瓷之一,黑釉光亮如漆;汝窑为宋代五大名窑之冠,瓷器釉色以淡青为主色,色清润;官窑是否存在一直是人们争议的问题,一般学者认为,官窑就是卞京官窑,窑设于卞京,为宫廷烧制瓷器;哥窑在何处烧造也一直是人们争议的问题。根据各方面资料的分析,哥窑烧造地点大的可能是与北宋官窑一起生产;钧窑烧造的彩色瓷器较多,以胭脂红好葱绿及墨色的瓷器也不错;定窑生产的瓷器胎细,质薄而有光,瓷色滋润,白釉似粉,称粉定或白定。

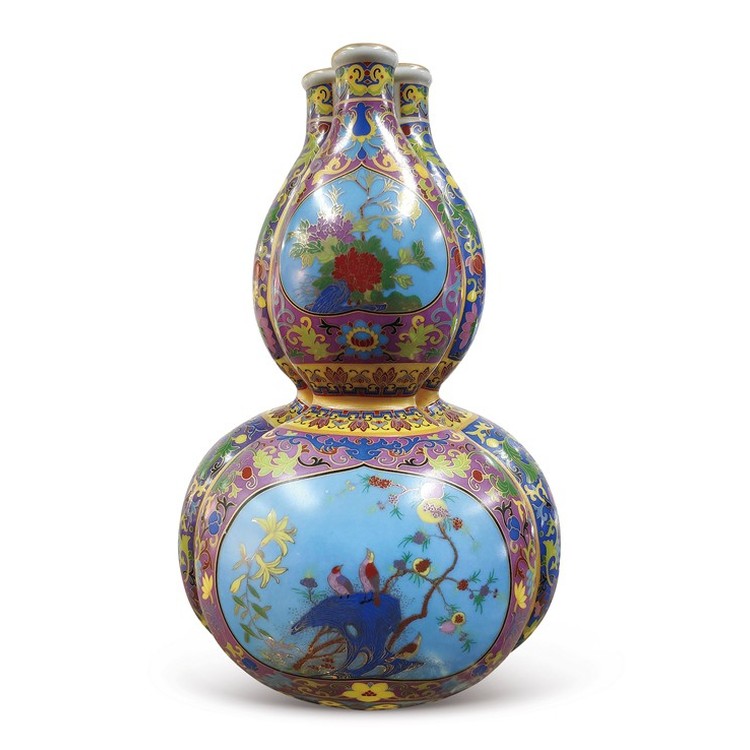

中国有着悠久的文化历史。体现在中国历代瓷器上的纹饰图案的文化内含是丰富多样的。归纳起来大致有神话传说,历史人物故事、宗教文化、飞禽走兽、花卉翎毛,以及风俗习惯等。释其文化寓言,既有趋吉避凶的吉祥,又有美好的憧憬。中国历代对吉祥图的想往都有典籍可鉴。表现在中国历代瓷器的吉祥纹饰,反映了我们民族几千年来人们对美好生活的企盼和向往,已成为民族传统文化的重要组成部分。特别是清朝的纹饰,更为丰富多彩,纹必寓意,意必吉祥。

釉下彩——指在胎体上彩绘之后,再罩上一层无色透明釉,入窑经高温(1300℃左右)一次烧成,因彩绘在釉下,故名。釉下彩早见于唐代长沙窑青釉褐绿色彩绘瓷器,元代景德镇窑的青花、釉里红瓷,使釉下彩工艺更臻,明清两代青花成为瓷器生产的主流。

青釉——以铁为主要着色元素,釉中含有<1%~2.5%范围的铁量在高温还原气氛中焙烧,便呈现青色,故名。商周原始青瓷是青釉的始创期,汉代趋于成熟,宋代达于高峰,出现了粉青、梅子青等名贵品种。

红釉——釉料以铜为主要着色元素,在高温还原气氛中焙烧,便呈现红色,故名。宋代钧窑、元明清景德镇窑釉里红、鲜红、郎窑红、豇豆红等,都是铜红釉的名贵品种。

越窑

该名称早见于唐人陆龟蒙的《秘色越器》一诗,系对杭州湾南岸古越地青瓷窑场的总称。其形成于汉代,经三国、西晋,至晚唐五代达到全盛期,至北宋中叶衰落。中心产地位于上虞曹娥江中游地区,始终以生产青瓷 主,质量。陆羽《茶经·四之器》中评述茶碗的质量时写道:"若邢瓷类银,越瓷类玉,邢不如越 ;邢瓷类雪,则越瓷类冰,邢不如越二也;邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿,邢不如越三也。"陆羽煮饮绿茶,故极推崇越瓷。

哥窑

宋代五大名窑之一,至今遗址尚未找到。有的文献上将浙江龙泉官窑称为哥窑,实为讹传。传世的哥窑瓷器,胎有黑、深灰、浅灰、土黄等色,釉以灰青色为主,也有米黄、乳白等色,由于釉中存在大量气泡、未熔石英颗粒与钙长石结晶,所以乳浊感较强。釉面有大小纹开片,细纹色黄,粗纹黑褐色,俗称"金丝铁线"。从瓷器的釉色、纹片、造型来看,均不同于宋代龙泉官窑。

纹饰和器型的仿制相对容易。基本的方法是以出土的破损瓷器作为蓝本,直接仿画原件上的纹饰;比较到位的仿制是采用细毛笔蘸墨汁在原件上勾勒出轮廓,然后用透明白纸印出轮廓,再将该纸贴在新的瓷胎上摹。为求得更高水平的仿制效果,利用电脑三维扫描纹饰可以做到与原件几乎丝毫不差。仿制器型也是如此。