西城刘雨岑瓷板画款识真品图片

-

面议

刘雨岑在长期的花鸟画创作艺术生涯中,注重体验生活。为观察花鸟虫鱼的习性与动态,在宿舍门前设花坛种牡丹,庭院中养八哥、金鱼,同时还注重在文学、诗词、书法等方面的修养。他一生写了不少诗词,直到文化大革命前夕,还天天习写“石鼓”等碑帖,作扎实的基本功练习。他年轻时代的陶瓷艺术作品极其工细, 以工笔手法绘出的《雄鸡》《蝉》等花鸟草虫类瓷板画,画工精美,栩栩如生。中年以后学习吸收恽南田、任伯年等国画家没骨法兼工带写的技艺,所绘花鸟布局简洁,设色清雅,甜润华滋。香港艺术馆馆长朱锦鸾先生曾撰文评价他在20世纪40年代的作品为“简洁利落,令人难忘”。刘雨岑瓷板画受潘勾宇的影响颇深,二者同属南宋花鸟画中“折枝技法”,皆善于“捕捉自然界里永恒的一刹那时空,把真、善、美凝结成画”。

刘雨岑瓷板画鉴定

三是刘氏画禽鸟的灵动性特点显著,精细之中不刻板,笔情墨趣颇足,又能较好地把握粉彩料色的肌理变化,用以表现禽鸟茸毛的质感。如20世纪40年代所画的《暖春图》,画面中心绘一窝小鸟嗷嗷待哺,鸟的茸毛惟妙惟肖。还有《竹篱麻雀图》中的三只落篱麻雀,顾盼生姿,以工笔手法表现得细微生动,意趣渺远,妙诣到。而模仿品的笔法稚嫩、潦草、浮躁。刘氏笔墨之精妙,绝非一般之人一朝一夕能刻意求得。如以模仿占占与扫中刘氏作品真迹对比,以上几点—睹自明。

从设色来看,一是花朵双勾填彩,敷色娇美鲜丽,叶子正侧疏密有变化,色彩丰富,勾勒挺劲;二是秀石以扁笔斧劈皴表现,敷染淡青,讲究冷暖;三是与主画面相配的数朵闲花、几片竹叶以及随风青草,总是略施淡彩,以求傅色典雅、清新、明净,达到轻拂丹青、以素净为贵的画境。而模仿品设色平板,染色少精妙层次变化,特别是色彩的冷暖过渡,不具渐次之微细变化。

另外,刘雨岑创立了“水点桃花”技法,画花时用含有色料的水笔,依次点染在相应大小的“玻璃白”底色上,既有传统填色的粉润效果,又具有画意生动的韵味。刘雨岑到晚年仍孜孜不倦地研究任伯年的笔墨技巧,他娴熟地运用粉彩彩料,掌握油性特点,在坚硬光滑的瓷胎釉面上,表现出绘画艺术的韵致。他在文中写道:“记得过去,我在瓷上表现桃花时,由于对料性掌握得不够,以玻璃白掺染洋红点出桃花,烧后成色发乌,后来经过反复试验,采取先以玻璃白作花,再在其上以洋红点出的办法,才得出国画桃花的效果来。由此可见,要用祖国具有民族特色的国画,来装饰具有优良传统的瓷器,使它们结合在一起,成为我国民族文化中一朵永开不败的鲜花,作为陶瓷美术工作者,除了要对料性、对瓷画有丰富的经验和技巧之外,还熟谙国画用墨用色的技法。刘氏画桃花风格特,技巧孤绝,是鉴别其作品真伪的重要依据。

刘雨岑的作品,前的大都被海内外的收藏家珍藏;后在轻工部陶瓷研究所创作的众多珍品,大都收藏于国内外博物馆中。其中具代表性的作品,有他与王步合作的《青花斗水点牡丹》陶瓷瓶,有他创作绘制的《春牡》《夏荷》《秋菊》《冬梅》墨彩描金盘,珍藏于景德镇陶瓷馆。他不仅创作了不少传世作品,而且设计了许多日用瓷画面。这些设计,有的投入了批量生产,有的做成了贴花纸,为提升景德镇的日用瓷生产档次,做出了应有的贡献。

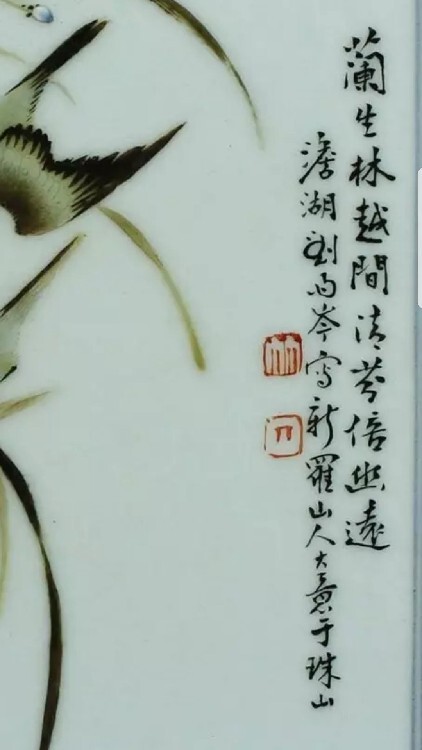

刘雨岑先后用过“刘玉城、刘雨城、刘雨岑”三个名字。从其作品分析和其子刘平先生回忆,“刘玉成”是刘氏父母所取原名,主要用于就读江西省立甲种陶瓷工业学校之前和就读期间;陶校毕业后到景德镇画瓷初期用“刘雨城”;20世纪40年代末期和50年代,并用“刘雨城、刘雨岑”;50年代末期至60年代末期,只用“刘雨岑”。把握刘氏姓名沿用的年代,在鉴定其作品时,是断代的重要依据。

2009年拍卖价仅百万的“珠山八友”之一王大凡瓷板画,在2011年拍卖价格飙升至920万元,去年日本奈良的中国艺术品拍卖会上,“珠山八友”的另一画家王琦的四条屏瓷板画以1780万元落槌。“珠山八友”王琦、王大凡、邓碧珊、汪野亭、何许人、程意亭、毕伯涛、刘雨岑,创作的鼎盛时期为晚清、民国至文革前的数十年间,留下的作品不多,历来是陶瓷收藏家梦寐以求的收藏品。