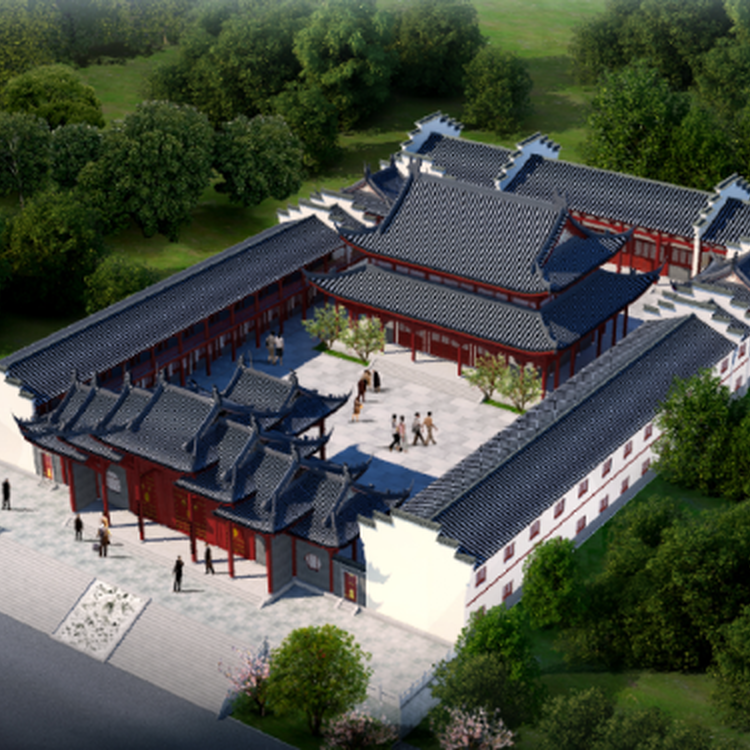

喀什宗祠设计施工团队

-

¥88.00

祠堂的功能一般为安放祖先灵位、祭拜先祖前贤、宗族议事集会之场所。有些祠堂还设立私塾,为本族孩子启蒙。新中国成立后一个时期,祠堂产权归集体所有,大多作为乡村学校使用。因而,祠堂便成为乡村文化教育之场所,更显出它庄严、神圣的形象。祠堂建筑,是潮汕地区一道靓丽的风景。祠堂承载着本族后裔对其先祖的缅怀之情,是一个宗族起源、由来、繁衍、发展的见证。

在中国传统的民族文化里,宗祠文化是一项不可蔑视的姓氏宗族文化,由于封建社会遗留下来的传宗接代思想的根深蒂固,民族就产生了姓氏文化,全世界任何国家的姓氏文化都没有像中国这样延续数千年来都没有间断,虽然在文化大革命时期,破四旧在一定程度上阻滞了其发展甚至受到严重批判,但作为一种宗族文化,一种植根于百姓骨髓的传统,还是迅速地在中国大地蔓延生息,香火不断,具象的一面,即是宗祠文化。 宗祠,习惯上多被称为家庙、祠堂,是供奉祖先神主(即俗称的牌位)、宗族祭祀祖先的场所,一向被视为宗族的象征。

宗祠,除了作为祭祀场所之外,过去的宗祠还是处理宗族内部事务、执行族规家法的地方。族人的冠礼、婚礼、丧礼基本上都在祠堂进行的。有的宗族规定族人之间或族人家庭之中发生了争执,都要到祠堂中裁决。所以,在封建时代,祠堂在一定意义上又成了衙门,具有一族“公堂”的性质。

中国人是世界上有祖先崇拜传统的一个民族。在每个家族中,往往都有一个场所来供奉已去世的祖先的神主牌位。所以,旧时的每个家族都会有本家族的祠堂,并给它取一个名号,这个名号就叫“堂号”,目的是让子孙们每提起自家的堂号,就会知道本族的来源,记起祖先的功德。

宗祠,虽然是封建社会遗留下来的产物,在当今则有其新的存在的意义和社会作用。近年来,随着和全球华人寻根热潮的兴起,许多宗祠被新建和修复,族谱被续修,而海外华人则不断翻新旧宗祠,联络故众。可以说,今天的宗祠已经没有了“宗族主义”的负面作用,只具有帮助人们寻根问祖、缅怀先祖、激励后人、互相协作的积极意义,特别是对于加强民族的向心力、凝聚力,对于民族的大团结产生的促进作用。

华夏祖先,从祠堂可知谱序流传。祠堂文化不仅特,而且源远流长。祠堂文化作为地方民俗文化重要组成部分,远在几千年前的夏商周便开始萌芽,到宋代形成较完备的体系,明、清时发展到了高峰。从某种意义上说,祠堂文化的繁荣侧面反映了这个历史时期社会稳定、经济发展,是政通人和、国泰民安的具体体现。

祠堂起源与始祖社会逐步解体之后,是由同一个祖先所生、自成系统的血缘亲属集团与地缘组织统一而成的宗族组织,在居室外立建造的祭祖、尊贤、求神的场所,汉代正式出现祠堂的名称。

宗族通过祠堂尊祖敬宗的功能来体现封建宗法的根本原则,显示宗族的特权。祠堂也就成为宗族祭祀的,它象征着宗族的团结。也有人祠堂理解为死去祖先的家,神灵所聚之地,祭祀祖神阴灵的场所。

祠堂的另一种重要功能是珍藏宗谱、纂修宗谱。宗谱是一种通过记传、论志、图表等形式,将宗族的血缘亲属、辈分、家规、家法等情况和谱系等记载下来,为本姓宗亲们掌握、遵照的特殊史籍。对一个家族来说,宗谱有教化、敬贤、理政、信史等功用。按照惯例,家谱十年一小修,三十年一大修,这个任务在祠堂里完成。通常要在祠堂里举行祭谱仪式,将一份家谱供在祠堂,其余按编号分给族人领谱保藏,家谱一般是一房一部,不得多印,掌谱人由房长担任,或推举本房贤能者为领谱人。