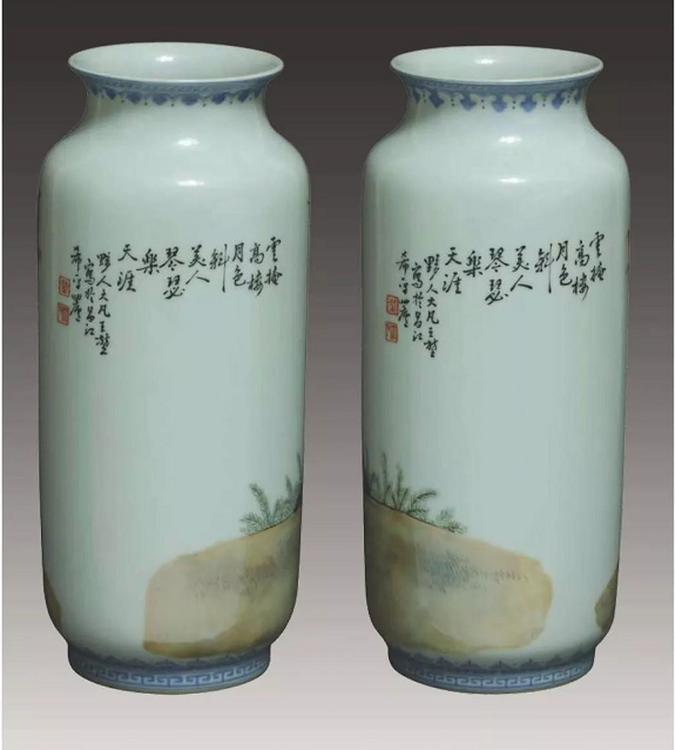

长宁珠山八友瓷器作品款识真品图片

-

面议

“珠山八友”是民国时期景德镇一批绘瓷名家的总称。从广义上说,有代的汪晓棠、潘匋宇;第二代的王琦、王大凡、徐仲南、汪野亭、田鹤仙、何许人、邓碧珊、毕伯涛、程意亭、刘雨岑十人。1928年,在王琦倡导下,先由八人组织了“月圆会”,称“珠山八友”,以后又有二人参加,后称“名家”;第三代的张志汤、方云峰、汪大沧、王步、毕渊明等几十人,其中张志汤的山水、骏马、花鸟,王步的青花,毕渊明的走兽等均很有名。他们大多活跃在上世纪二十年代至四十年代,绘瓷各有专长,风格各有所别。他们的作品在造型、线条、光线、色彩等方面吸取了近代画的营养,完全可比肩于画家在纸绢上的作品,在中国陶瓷史上留下了光辉的一页。

从上世纪二十年代起,“珠山八友”的作品就成为权贵富豪、商贾文人和广大民众的货,成为收藏家们追慕的奇珍。但在解放后至七十年代的三十余年里,由于诸多原因,对“珠山八友”宝贵文化遗产的挖掘、收集、保护和研究,没有引起社会的重视,导致流失和损毁,一度成了文物领域中很少有人问津的“冷门”。八十年代以来,人们在收藏明清官器十分难觅的困境中,逐步把目光转向“珠山八友”瓷画,至今已成为文物收藏领域的“热门”。九十年代末,随着“珠山八友”作品“鉴尝画册”的陆续问世,知识逐步普及,其作品的经济价值不断攀升,一些窥机制作膺品以谋巨利的人开始进行仿制,有的还招罗人才,组织队伍,进行批量生产,使仿品充斥市场。面对鱼目混珠、真膺交杂的瓷画市场,人们期盼有“一面镜子”、“一把尺子”,使辩真去伪有一个依据。我们二十余年的实践经验,汇总对此有研究的学者的观点,编撰此文,供奉读者,旨在抛砖引玉,与广大收藏爱好者一起学习研究,求实探真,共同提高。

徐仲南(1872-1952年),青年时画人物,中年习山水,晚年专攻竹石。绘竹苍劲挺拔,枝干遒劲有力,错落有致,竹叶聚散得体,萧疏纵逸。颇有劲节凌云之气韵,竹下多见溪边奇石,与竹浑然一体。常见用印有“之印”、“仲南”、“徐印”等。

邓碧珊(1874-1930年),擅画粉彩鱼藻,有水墨画意。游鱼水藻以艳黑勾描,水藻丛丛相交有序,用绿色晕染,从内到外,绿色由浓到淡,游鱼生动自然,柔中有刚,刚中见柔。从背到腹,色彩由浓到淡过度自然。多见数鱼同池,自由自在游而不散。常用印有“邓氏”、“碧珊”、“小溪钓徒”、“之印”、“邓碧珊画”等。

田鹤仙(1894-1952年),早年学绘山水,晚年专攻梅花。喜用斜线构图,偏锋用笔双勾树干,梅朵双勾着色,花型正、侧、仰、背、朝向生动。常用印有“古石”、“鹤仙”、“田印”等。

纵观“珠山八友”的作品,不管人物山水,花鸟走兽、还是竹石梅花、昆虫鱼藻,均见画艺,功力不凡,每幅作品使你百看不厌、回味无穷,让你得到美的享受,这就是“珠山八友”瓷画特的艺术魅力。所见市场各类仿品,大多画艺平庸,看上去画面花俏艳丽不见神韵,形状貌似而无灵气,给人以拘谨呆板,匠气十足的感觉,与真品差距甚远。少数精细仿作,只要仔细观察,必能找出描摹之痕迹。

“珠山八友”的作品具有东方文化的特质,具有文化的精神,从他们的作品中可以看到儒、释、道精神的缩影。同时,“珠山八友”的陶瓷装饰水平大大超过了官窑瓷器。官窑瓷器将器皿各个部位画得满、画得繁,而“珠山八友”的作品是根据器皿不同的造型来展开装饰和构图,使装饰部分恰到好处地融入器皿整体的关系中。如王大凡的通景人物瓷瓶《木兰归故里》,画中的人物与环境主次分明,空白的处理大小有别,首尾相接。如刘雨岑的粉彩、黑彩描金瓷盘,颜色的艳丽不亚于官窑,比官窑更雅致。

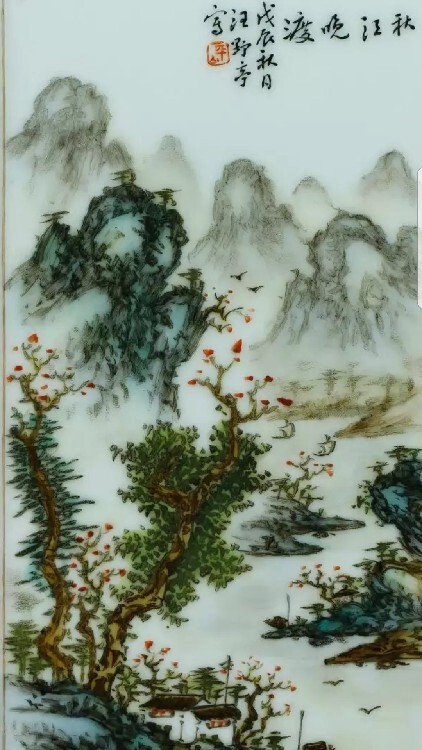

“珠山八友”的每幅瓷板画都十分精美,生气盎然,而伪作一般生硬造作,死气沉沉,丝毫没有半点大家风范。然而对少数临摹极精的“高仿”,就一定要擦亮眼睛,仔细观察,必会发现其蛛丝马迹。

在众多瓷板画佳作中,以民间技艺超群的陶瓷艺术家“珠山八友”作品受欢迎,民国瓷器大热时,“珠山八友”瓷板画的市价甚至堪比清末官窑。“珠山八友”成员分别是王琦、王大凡、汪野亭、邓碧珊、毕伯涛、何许人、程意亭、刘雨岑。其中,“珠山八友”之一的代表人物何许人终其一生探索瓷上雪景山水技法,树一帜,开启了景德镇瓷上雪景山水画之先河,并发展成为具有景德镇特色的一个瓷绘体系,影响了一代又一代的瓷画名家。正是“珠山八友”瓷画家的不懈努力,使得几来,瓷板画在陶瓷艺术与绘画艺术的边缘获得了发展空间,呈现出旺盛的生命力,并将陶瓷艺术推向了更高的境界。