宋代书画鉴定机构,书画市场价

-

面议

材料与笔墨,是形式和形象的关系。材料是“死”的,笔墨是“活”的。前者易言传,后者难意会。原因很简单,对于“死”的东西,只要有充分的时间,科学的分析,一般人是可以接受的。但不排除也有钻牛角不解之人。对于“活”的东西,不是时间能解剖其中之秘要。笔墨需要人用激情去感悟,用大脑去理解。当然没有大量的资料, 没有渊博的知识, 是不可能做到的. 每个人的知识与理解程度不同, 接受能力亦自然不一。

材料指的是书画家创作以外的东西. 具体分纸(绢)质, 墨色, 颜料, 印泥四部分. 表面上看, 这四点没有多大学说. 其实不然. 特别是在鉴定远古书画作品时, 材料的区分可以直接对某些膺品作出科学的论断, 无须深入. 比如一幅明代的书画, 如果发现作品的材料不到年纪, 或者是新的, 就根本不用再深入研究. 要知道, 古人是不会用后人的东西。

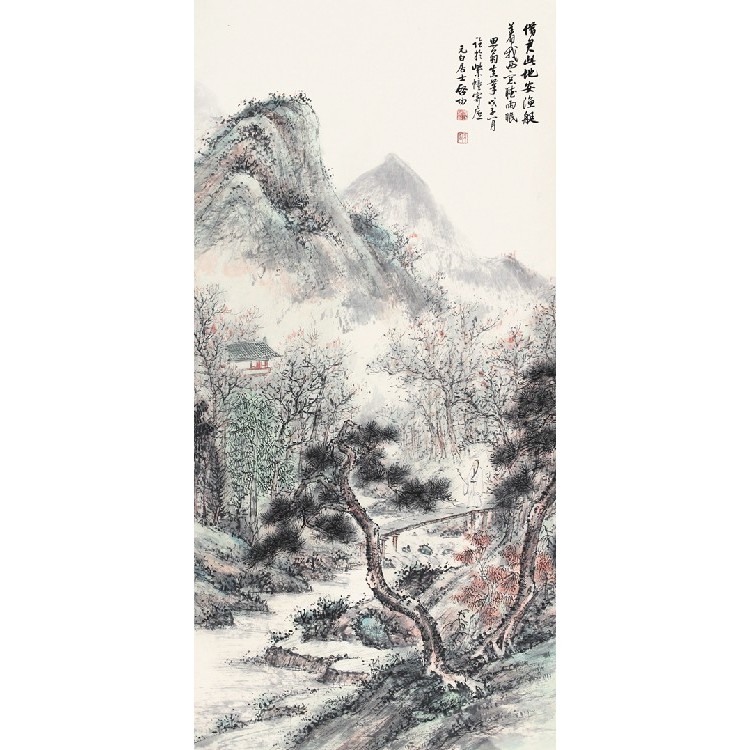

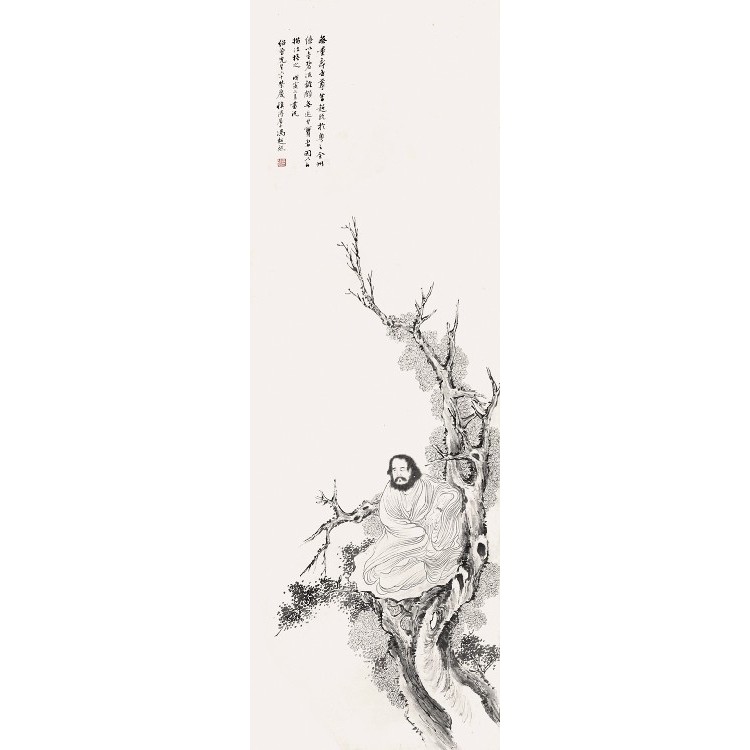

作品的时代气息, 是证实作者生活年代, 活动场所的前提. 我们知道, 在中国书画发展史上, 同一个时代, 不同的地域, 都活跃着不同的书画流派. 所以, 当熟悉了作品的时代气息, 就可以深入分割研究不同地域的不同流派, 二者前后融会贯通, 从而达到鉴定的真正目的. 笔墨是鉴定书画时代气息的法宝, 也是鉴定的必经之路, 鉴定书画时代气息以笔墨入手。

书画作品的价值还是决定于画家的思想境界与人生境界,他们的内在修为与外在境遇,与普通大众甚至其他的文化人、艺术家有无质的区别,而这就需要画家的综合素养与创造能力了。书画之外还要看他们的思想高度、文学修养等等,所以收藏还是要靠画家本人和作品本身说话,这就需要收藏者的眼光和判断力了。

书画市场漫天要价的现象非常普遍。所以在购买名家书画时,要了解行情,掌握书画价格的时点,或请内行把关,以免上当。本世纪五六十年代,我国一些书画大师的作品价格相当低廉,如齐白石的作品每平方尺至多不过10元,老舍曾为了资助齐白石而花5元钱买了他的一个扇面;张大千的作品卖100元一幅;徐悲鸿的《松鹰图》1961年售价仅为230元,这在当时已是很高的价格了;傅抱石一幅画的高标价为80元。至80年代初,这些大师的作品也没升到较位。齐白石的作品在香港市场上不过5万港元。可是,从80年代后期开始,特别是近几年,随着国家、企业和个人经济实力增强及社会观念的改变,中国书画中凡个性强、技艺的名家的作品价值,逐渐被人们所认识而日益显示出来。在中国、香港、台湾及东南亚地区,名家作品价格如脱疆野马,一路飞升,一般都在几十万、上百万的价位上,画廊与拍卖行的生意兴隆,市场一改萧条冷落,变成一片欣欣向荣的景象。至2007年底,中国现当代书画家作品在千万元以上的已有几十位,如吴昌硕、齐白石、徐悲鸿、张大千、傅抱石、林凤眠、吴湖帆、李可染、石鲁、吴冠中、陆俨少、谢稚柳、陈逸飞等。

题款多为作者创作后的署名和记录的创作时间(下款),以及为谁而做的被赠予人的姓名、称谓以及赠言(上款),通常作者的署名具个性特征。如清代画家吴昌硕,早期作品多署“吴俊卿”,中期多署“吴昌硕”,晚期多署“老缶”。在鉴别中国画作品的真伪时,分析款识的书法特征从某种意义上来说,是比绘画本身更重要的一环。因为实践证明,画与字的造伪,后者比前者难度要更大些。看印章要看篆刻的水准。一般来说,书画家的印章多由篆刻家(或书画家本人)所作,其篆刻的艺术性相应较高。其次,要看印章内容,多数画家在不同创作时期往往使用不同的印章,有的作者钤印位置往往也有自己的风格。其三,要看印泥质量和呈色,书画家钤印所用印泥一般质量较好。另外,距今年代越久的印章,其印泥色泽相对较暗些。