紫砂壶鉴定用火柴方法

-

面议

紫砂壶,这颗闪耀在中国传统工艺天空中的璀璨明珠,承载着数的历史底蕴与文化内涵。它诞生于陶都宜兴,凭借当地得天厚的紫砂泥料,经能工巧匠之手,化为一件件兼具实用与艺术价值的珍品。其特的双气孔结构,使得紫砂壶在泡茶时既能有效保温,又能让茶香充分散发,还能吸附茶汁,久而久之,壶身会形成温润古朴的 “包浆”,增添别样韵味,实乃茶人梦寐以求的茶具。

在艺术品收藏领域,名家紫砂壶更是备受瞩目。从明代的供春、时大彬,到清代的陈鸣远、邵大亨,再到近现代的顾景舟、蒋蓉等,这些名家之作代表着各个时代紫砂工艺的水准。一把出自名家之手的紫砂壶,不仅凝聚着匠人的高超技艺,更蕴含着深厚的文化意义,是艺术与历史的融合,故而成为众多收藏者竞相追逐的对象。

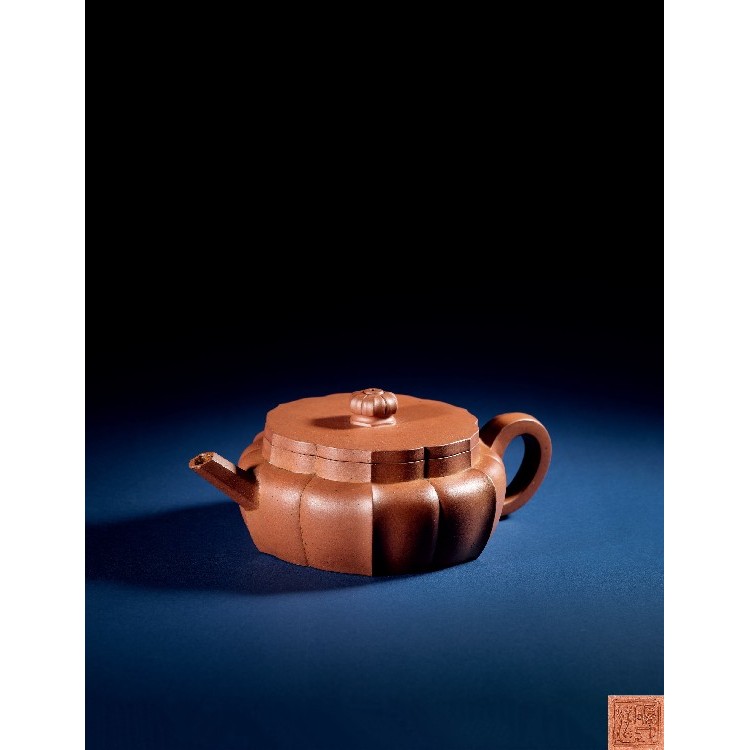

清代紫砂壶在继承明代传统基础上,融入更多装饰元素,壶型趋于多样化,筋纹器、花器蓬勃发展。像陈鸣远的作品,擅长以自然之物为原型,将瓜果、花鸟等形态栩栩如生地融入壶型设计,比例精妙,细节入微,其南瓜壶,壶身似饱满南瓜,壶嘴为卷曲瓜藤,壶把是一段藤枝,连壶盖上的蒂钮都雕琢得极为逼真,整体造型生动活泼又不失稳重。

近现代紫砂壶则更注重融合传统与现代审美,在经典壶型上创新改良。顾景舟大师的壶,线条流畅优美,壶型比例严谨到近乎苛刻,如他的石瓢壶,壶身呈三角形,底部稳重,壶嘴与壶把斜向呼应,形成的视觉平衡,每一处弧度、每一个转折都到位,彰显出的工艺之美。

化工壶则截然不同,由于在泥料中掺入了诸如铁红粉、氧化钴、氧化锰等化工原料,经高温烧制后,往往会散发刺鼻气味。有些劣质化工壶,刚打开包装,那股浓烈刺鼻的味道便扑面而来,令人作呕,这是化工原料在高温下发生化学反应后残留的 “恶果”。即便部分商家试图用香料掩盖,仔细甄别仍能察觉出那股不自然的异味,与紫砂壶的清新自然气息形成鲜明对比,一闻便知真伪。

印章本身亦是艺术,无论大师自制或邀篆刻名家操刀,皆金石味醇厚,神韵四溢。观其线条,刚劲有力、流畅自然,刀痕或粗犷豪迈,或细腻婉转,尽显古朴典雅之气。且大师印章丰富多样,依壶型风格择印而钤,壶型大气磅礴,印章便豪放雄浑;壶风婉约,印章则秀丽灵动,与壶呼应,仿若天成。

钤印过程亦有门道,用力需均匀适度,否则烧制后易现印章深浅不一、或因泥料收缩致印章模糊不清等瑕疵,此皆为鉴别真伪之关键细节。

流传经历同样不可小觑,一把历经岁月、辗转多地、多藏家之手的紫砂壶,背后必有诸多故事与文献记载。通过探寻其收藏传承脉络,查阅拍卖记录、展览资料、藏家著述等,可还原其流传轨迹。如清代陈鸣远的作品,在当时便备受珍视,流传有序,若某件 “陈鸣远壶” 毫无相关收藏记录,凭空现世,其真实性便需审慎考量。

收藏者信息也不容忽视,藏家、文博机构所藏之壶,往往有详细档案、鉴定记录,来源可靠。而民间流转之壶,若卖家无法详述来历,或说法含糊、前后矛盾,藏家务必提高警惕,以防购入赝品。