陈子常浅绛彩瓷器哪里可以鉴定

-

面议

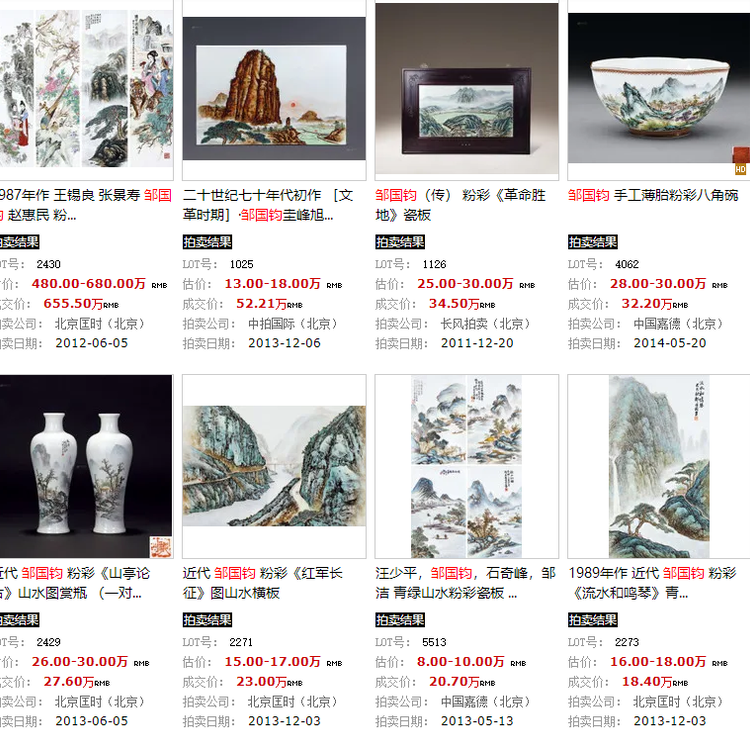

从时间分,以前期为主。综合理论界和收藏界的研究成果,我们可以把浅绛彩瓷画家群体,以甲午战争(1894)前后为界,以瓷画家作品旺盛期为依据,按时间顺序分为前后两个时期,甲午战争以前为浅绛彩瓷器前期,这是浅绛彩瓷器的兴起和兴盛时期,是中国书画入瓷以来,艺术水平高、书画家参与广、题材为丰富、出现多的时期,也是浅绛彩瓷器为辉煌。入宫入官为兴盛的时期。浅绛彩瓷器的兴起和盛行,主要是因为这一时期涌现了一大批才华横溢/绘艺超群,作品瞩目的瓷画家群体。除了这一不断壮大的彩绘瓷群体外,早期一些官员、画家偶尔也加入浅绛彩瓷器的创作,也创作了不少。综合各方面意见和笔者多年的研究,早期的瓷画师约270多人,他们中的代表性人物,除了公认的程门、金品卿、王少维三大家外,较为的还有70多人,他们是:程焕文、程松石、程言、程友石、顾海林、胡郁、任焕章、汪藩、汪章、王凤池、徐仰熙、俞子明、许品衡、敖少泉、汪照藜、竹菴(藜瑛、郑景贤)、张子英、蔡瑞、陈子常、程楷、程万年(程衡)、程玉庭(钟山)、方家珍、方少溪、方廷辉、方秀芝、高心田,古琴氏、胡大猷、胡凎、胡夔、胡崑、胡炎、黄铭光、黄士陵、黄小山、贾晋、贾醒卿、江栖梧、蒋龙华(蒋锡臣、蒋玉卿)、焦佩兰、雷洪章、李海欧、李金章、李明岚、李友梅、李蕴辉、李子乔、梁肯堂、林乐琴、罗炳荣、罗旸谷、梅峰樵、聂继良、石祉庭、唐基桐、万子铭、王方玉、王汉卿、王启明、王昭明、文轩氏、吴友阑、仙哉、徐仰照、许仕登。许瑶阶、余焕文、周友松、周子善、朱少泉、黄衍之、吴允徕等。

甲午战争以后,为浅绛彩瓷器的后期,是浅绛彩瓷器的蜕变时期,当时的作品大多属于广义上的浅绛彩瓷器,这一时期除了保留纯粹浅绛彩瓷器的精髓外,画工有分工合作的现象、画意略有匠气等特征。这一时期的瓷画师群约有280多位,他们中间较为代表性的较为瓷画家也有50多人,他们是汪友棠、徐善琴、喻春、何明谷、洪义顺、剑华、江朝宗、蒋润之、金绍斋、李鼎臣、刘芳谷、罗传元、罗仲林、马庆云、闵丹臣、潘植南、钱仙槎、沈焕文、孙朗泉、唐子桢、涂子清、汪野亭、谢鹤龄、许达生、杨紫卿、叶巽斋、张肇源、周达和、周筱松、宝文、戴裕成、高恒甡,王琦、何子林,雷光亨、雷桂泉、汪晓棠、毛子彝、汪佩璋、汪永泰、徐品馨、许逢生、杨素卿、胡森甫、黄乾生、黄汝铭、江寿堂、潘匋宇、吟浦、余鸿宾等.

浅绛彩”原是借用中国画的概念,指以水墨勾画轮廓并略加皴擦,以淡赭、花青为主渲染而成的山水画,起源于元代。其画家代表人物为黄公望。的《富春山居图》是典型的浅绛彩。而浅绛彩瓷中的“浅绛”,系特指晚清至民国初流行的一种以浓淡相间的黑色釉上彩料在瓷胎上绘出花纹,再染以淡赭和水绿、草绿、淡蓝及紫色等,经低温(650—700℃)烧成的一种特有的低温彩釉。

浅绛彩出现在道光晚期,同治到光绪时期达到了顶峰。浅绛彩到民国初年逐渐退出了历史舞台。浅绛彩衰落有内外两方面的原因:外因是,外国进口的洋彩,由于颜色鲜丽,很快吸引了景德镇的绘瓷艺人,民国时期的珠山八友,早年很多人都曾经画过浅绛彩,后期亦都转用新粉彩了,民国初期新粉彩逐渐代替了浅绛彩;内因是,浅绛彩瓷多为文人画师所绘,其文化气息浓郁,但对画师的艺术修养要求很高,要能诗善画,这就决定了其率不高,不利于其长足发展。浅绛彩瓷直接在瓷器上作画,不用玻璃白打底,这样更容易脱彩,不利于长期保存。到民国初年,浅绛彩瓷便已完全退出了历史舞台,为粉彩所代替。

晚清 王少维 山水人物浅绛琮瓶

H:29.6cm

RMB: 450,

圆口,方肩,高圈足,胎质细腻油润,四面绘画,此作山水运笔简练,色调淡雅,平淡简远,意境高古;人物衣衫古朴儒雅,与苍翠山水相映成趣,文人内心恬淡洒脱、超然物外之情,作品设色浓淡相宜,用笔轻松洒脱,尽显御窑画师雄厚笔力。

王少维,系浅绛三大家之一,御窑厂两支画笔之一。王氏浅绛远师元代黄公望笔意,山水画与程门不相上下,人物画与金氏相比更盛一筹,在浅绛三大家里,王氏作品相对较少。

古玩行是一个充满传奇的行业。一面铜镜,照一段颠沛岁月;一块美玉,锁一段啼笑姻缘:一张书法,抒一场人生感慨:卜堆瓷片,寄一则奋进箴言;一张条案,诉几多人生无奈;两枚大钱,讲一桩捡漏奇谈。得一只犀角杯,三生有幸;丢一只黄釉盘,错失百万。拍案叫绝,是一段笑谈,挥手抹去,是一曲辛酸。总是有那么多那么多的惊喜与失落,总是有那么多那么多的欢呼与嗟叹。

清光绪 浅绛彩人物象耳瓶

尺寸:高:43cm

估价:RMB 8,000

成交价RMB 1,207,500

北京翰海四季(第87期)拍卖会

在以后的“月圆会”、“珠山八友”中,有几位在清末就崭露头角的瓷画艺术家成为了这种“新粉彩”的奠基人和者。就在这几位“新粉彩”奠基人和者成为“新粉彩”画派先导的同时,他们在瓷器上的彩画作品也为清代景德镇彩色瓷艺术增添了后一抹余晖。