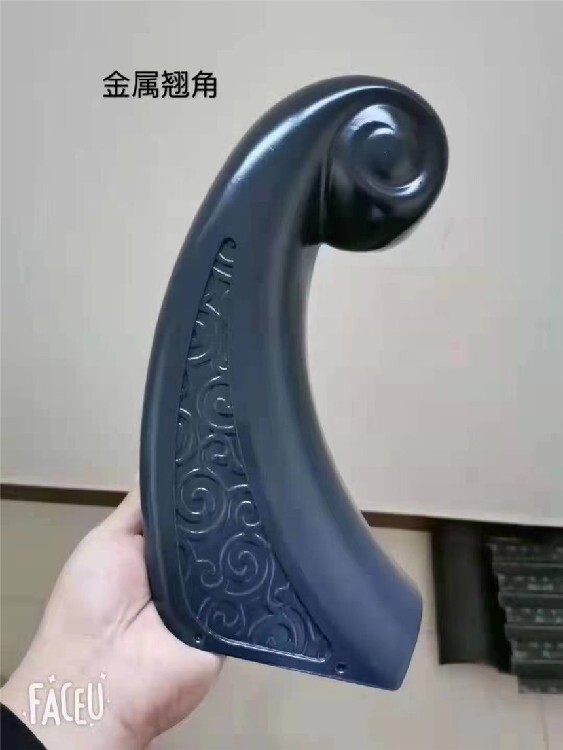

连云港飞檐翘角供应商,仿古水泥斗拱

-

面议

吻兽早的可追溯到周朝,在《三礼图》中的周王城建筑中就有吻兽,早的正吻图案见之于汉代的阙、祠和明器上。中国发现的有明确纪年的早吻兽是西汉年间所造,1960年出土于湖北省沙市郊区,其瓦内壁上刻着元光元年(公元前134年)的字样,距今已经2100多年。

吻兽起初并非龙型,仅是由瓦当头堆砌而成的简单翘突,后逐渐形成动物形状,有凤凰、朱雀、孔雀等鸟形以及鱼龙形。根据《唐会要》、宋朝《营造法式》记载,汉朝的柏梁殿上有“鱼虬尾似鸱”的东西,有“避火”之用。晋朝以后的文献中出现了“鸱尾”一词(传说是一种海中能灭火的神物),其外形类似于鱼尾,尾端朝上,曲向正脊的方向。

至唐朝中叶和末期,“尾”字变成“吻”字,故又称为鸱吻,下部是张口衔脊的兽头,上部则仍与鸱尾相似。到了宋朝以后,此种图案逐渐增多。据北宋吴楚原《青箱杂记》记载:“海为鱼,虬尾似鸱,用以喷浪则降雨”。在房脊上安两个相对的鸱吻,能避火灾。金国出现龙形吻,龙头吞脊,龙尾向内卷曲,称“龙吻”。元朝时,尾部逐渐改为向外卷曲,背部出现剑柄。据《营造法式》记载,正脊两头还垂有五尺长的铁索,即“吻索”。

飞檐是中国传统建筑檐部形式,多指屋檐特别是屋角的檐部向上翘起,若飞举之势,常用在亭、台、楼、阁、宫殿、庙宇等建筑的屋顶转角处,四角翘伸,形如飞鸟展翅,轻盈活泼,所以也常被称为飞檐翘角。飞檐为中国建筑民族风格的重要表现之一,通过檐部上的这种特殊处理和创造,不但扩大了采光面、有利于排泄雨水,而且增添了建筑物向上的动感,仿佛是一种气将屋檐向上托举,建筑群中层层叠叠的飞檐更是营造出壮观的气势和中国古建筑特有的飞动轻快的韵味。

我国传统建筑檐部形式之一,我国传统建筑檐部形式之一。屋檐上翘,若飞举之势。常用于亭、台、楼、阁、庙宇、宫殿等建筑上。

飞檐是中国传统建筑中屋顶造型的重要组成部分。在中国传统建筑中尤以屋顶造型为,屋顶在单座建筑中占的比例很大,一般可达到立面高度的一半左右。古代木结构的梁架组合形式,很自然地可以使坡顶形成曲线,不仅坡面是曲线,正脊和檐端也可以是曲线,在屋檐转折的角上,还可以做出翘起的飞檐。梁架组合形式所形成的体量的屋顶,与坡顶、正脊和翘起飞檐的柔美曲线,使屋顶成为中国古代建筑的形式特色。明 袁可立《甲子仲夏登署中楼观海市》:“谛观之,飞檐列栋,丹垩粉黛,莫不具焉。”

攒尖顶:是圆形和正多边形建筑的屋顶造型。除圆形攒尖顶无脊外,屋脊自屋面和各角中心屋顶汇聚,脊间坡面略呈弧形。江南各式屋顶的屋檐与屋角的起翘都大于北方,然以攒尖顶为悬殊,有飞檐之称。 这种形状既易雨水的排泄,又有轻盈欲飞的美感。

飞檐设计构图巧妙,造型优美的屋顶给人们以赏心悦目的艺术享受。飞翘的屋檐上往往雕刻避邪祈福灵兽,似麒麟,像飞鹤,有人喜欢灵兽,有人喜欢祥云,或是一条活蹦乱跳的鲤鱼,代表着临水而居的亲水文化。

屋檐上翘,若飞举之势。常用于亭、台、楼、阁、庙宇、宫殿等建筑上。 清 李斗 《扬州画舫录·草河录上》:“香亭三间五座,三面飞檐,上铺各色琉璃竹瓦,龙沟凤滴。” 秦牧 《社稷坛抒情》:“这坛后的宫殿是华丽的,飞檐、斗拱、琉璃瓦、白石阶……真是金碧辉煌!”