砚台私人收购,砚台上门回收

-

面议

保存方法

要避光:砚如果放置于窗前案头,应避免阳光直射,否则砚质会出现干燥的迹象,日晒过久砚匣也容易干裂。玩赏砚台时桌上好铺上毛毡,砚不要接触金属和玻璃等器物,更不可以将砚重叠放置,以防碰伤。在对砚台涂蜡时,有人将蜡涂遍砚身,有的还涂抹植物油,更有的涂沫墨,以为可以养砚,但这些做法并不妥当。蜡可以涂于砚四周,底部要薄而适中,忌将蜡涂在砚堂磨墨的部分;砚上抹植物油的做法也是不妥的,因为植物油属慢干性油脂,砚面有油多招尘土,使砚污秽不堪,并散发出一种怪味或产生霉变。在砚匣保养时,应经常打蜡以保持砚匣光泽,防止潮气侵入。如果遇到砚匣收缩,砚身放不下的情况,可用砂纸打磨砚匣的内侧,让它增宽易放。古砚匣如有破烂和损坏,可采用匣外配匣的方法对古砚匣进行收藏。

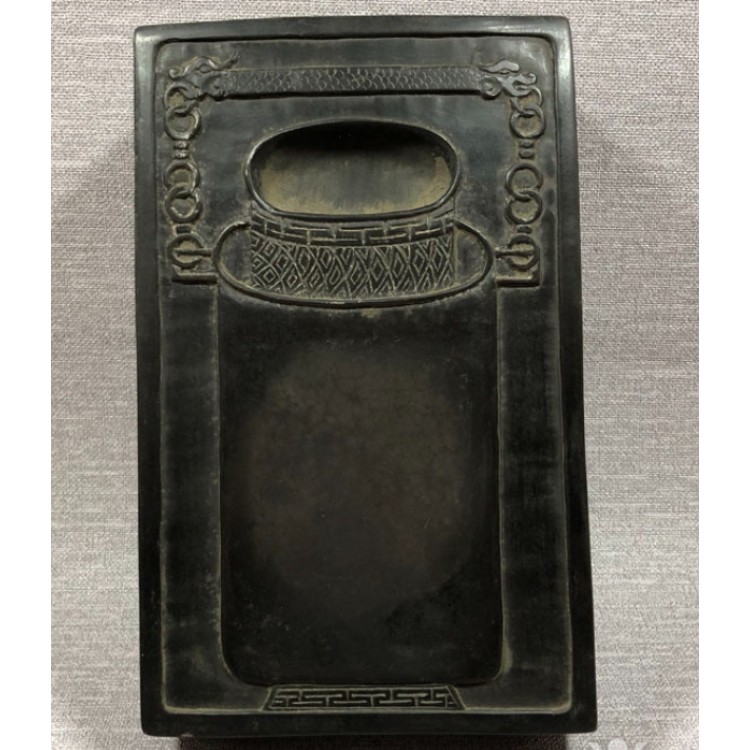

肇庆的端砚,晚唐时出产自江西婺源的歙砚,东晋时产自山西绛州的澄泥砚,宋代时出产于甘肃临潭的洮河砚。由于产于当时的“四大名砚”存世,砚台的材质、款式各不相同,我们把产于清代的“四大名砚”的价格罗列其下,好给投资人在投资收藏时有一个大致的参考:象这块边刻山水平板端砚现价1万元;这块长方淌池歙砚现价为2500元;这块边刻双龙抱珠澄泥砚现价也为4000元。除四大名砚外,山东的徐公砚、江源区的松花石砚、山东青州的红丝砚等,也是收藏投资人追捧的对象。

砚台的实用功能是磨墨,其中下墨、发墨是衡量砚材好坏的重要指标之一,简单说,下墨,是通过研磨,墨从墨块到水中“砚台上”的速度。发墨,是指墨中的碳分子和水分子融合的速度、细腻程度。发墨好的墨如油,在砚中生光发艳,随笔旋转流畅,所以画画的用砚比书法的用砚要求更高。下墨讲求快慢,发墨讲求粗细,但往往下墨快的发墨粗,发墨好的下墨慢。所以,下墨发墨均佳的砚极其珍贵。

“歙砚”的开山祖是易砚。据史料记载,易砚始于春秋时代的燕国下都。到唐晚期,易州的奚超父子继承松烟制墨的技艺,并在易水河畔的津水峪创制了“易水砚”。后来奚超之子奚庭圭受到南唐李后主的赏识,被授予“墨官”,并赐姓李,后因避乱,移居安徽歙州,成为“徽墨”、“歙砚”的开山祖。然而易水古砚亦久盛不衰,名扬中外。其料取于今江西省婺源县(唐代属古歙州)龙尾山一带溪涧中,故又称之为龙尾砚。其石坚润,抚之如肌,磨之有锋,涩水留笔,滑不拒墨,墨小易干,涤之立净。自唐以来,一直保持其名砚地位。这就是砚台。

黄石又名“葛仙公岩石”、“方城石”、“唐石”。方城石作为一种的砚石资源,其色彩亮丽,石质细腻温润。黄石砚石材可分为六大类:青石、紫石、青紫石、墨子石、玉黄石、凤眼石等。其中以青石、紫石为常见,以石品纯净,无杂者为佳;青紫石融合了青石、紫石两者特色为一身,其色泽和细腻;而呈墨色的墨子石下墨如油如漆,因其蕴藏较深极为难得;玉黄石则表面多呈金黄色,少量表皮黄中带黑,多有黄龙纹石品和黄玉般光晕,给人以美妙奇幻的感觉。如紫檀木般的凤眼石,上面长着很多类似凤眼的石品。石中有状呈圆点者,大小不等,很象眼睛,有的有眼有珠,有的中间还有瞳孔,外层有晕,多到八九层的“双眼皮”。正圆形的明媚如画,有的翠绿相间,美观异常。这都叫“活眼”,有的不太清晰鲜明,或只是一个白点,或有眼而无珠。

鉴别方法

看:看砚的质、工、品、铭、饰与新旧,是否经过修补等。如果砚已经修补过的,其补过的地方颜色与砚的原色总会有差别。

摸:拿到一方砚,可用手摸一摸。如果摸起来感觉像小孩皮肤一样光滑细嫩,说明石质较好;如果摸上去有粗糙的感觉,说明其石质较差。

敲:将砚面用五指托空,轻轻击打,或用手指弹砚,闻其声。若为端砚,以木声为佳,瓦声次之,金声为下,这三种不同的声音,分别体现出端砚石质的嫩与老。而歙石砚敲击则以清脆的“铛、铛”金属声为好。如果声音为“噗、噗”,就说明该歙石多泥质,或石质有暗伤痕,为下品。

洗:砚好要经过清洗,尤其是古砚因砚面上墨痕斑斑,遮掩了砚的自然美纹,也分辨不清石的坑口年代,因此需要洗掉砚的墨痕,看砚石是否有伤痕和修补过的痕迹。

掂:用手掂砚的分量。同样大小的石砚,一般来说砚石物胶结紧,颗粒细;轻的说明胶结松。掂的方法尤其对歙砚比较适用。

刻:一方砚的好与差,考虑的是石质的好坏。对于砚石熟悉的只要用力在砚石上轻轻地刻上几道,马上就会感觉出砚石的优与劣。