抚州浅绛彩瓷器私下交易

-

面议

清代晚期至民国早期,在景德镇出现了一种釉上彩绘瓷——浅绛彩瓷,风行全国达半个多世纪。事过一百多年的20世纪70—80年代,国内文物商店仍大量存有此类瓷器,被统称为“大路货”。当时,各级博物馆拒其于门外,民间收藏亦少之又少。“大路货”终成“积压货”,文物店只得按类、按规格成百上千的以“统货”外销或内销。经过 20 多年,“大路货”终于日渐。以至今日,当人们重新开始研究、收藏、欣赏浅绛彩瓷时,它早已因物稀而身价百倍了。浅绛,“浅”意为轻浅,“绛”指红色。“浅绛”原是借用中国画的概念,指以水墨勾画轮廓并略加皴擦,以淡赭、花青为主渲染而成的山水画,起源于元代。

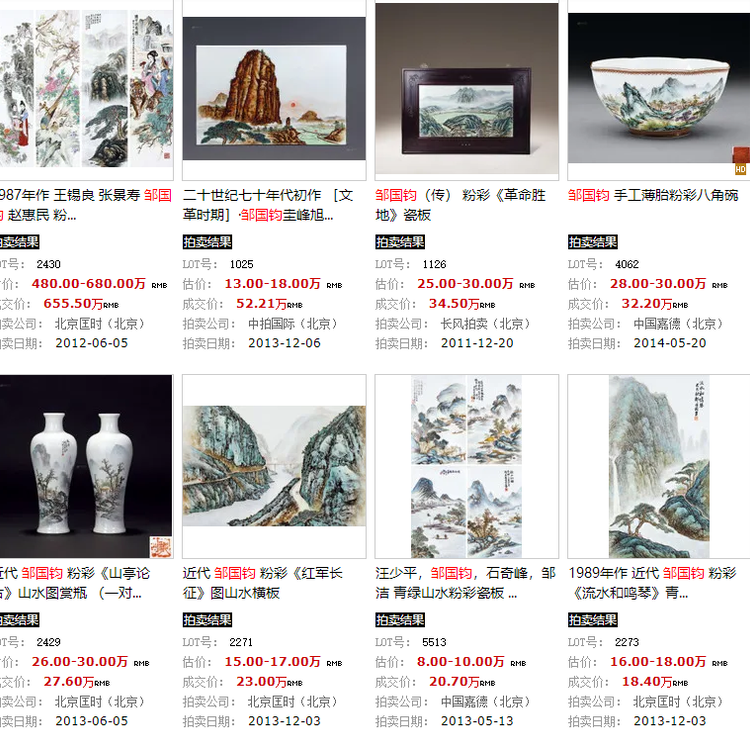

在浅绛彩的传承中,还有许多名家的有着他们个人特色的作品。如果说,浅绛彩瓷的梯队属于程门、金品卿、王少维、王凤池,那么紧随其后的第二梯队就有被称为浅绛“家”:俞子明、罗旸谷、汪藩、汪章、汪友棠、梅峰樵、徐善琴、许品衡、方家珍、余焕文等十人。浅绛彩在同治时期还处于兴起的时代,而浅绛彩走向兴盛的正是御窑厂的画师们,它更高的性价比,自然为广大民众喜闻乐见,故在光绪年间,浅绛彩瓷臻于颠峰。20 世纪 20 年代后,以“珠山八友”为代表的色彩浓丽的新粉彩取代了浅绛彩瓷。新粉彩是模仿文人画家的艺术风格在瓷器上绘画,运用工笔重彩,追求赏心悦目的效果,更迎合大众的审美取向,符合近代商品经济要求。自此,浅绛彩瓷从咸丰年间兴起只有70年左右。从同治到民国前期,有姓名可考的浅绛彩瓷画师已有550多名。

浅绛彩瓷与粉彩的区别。浅绛彩瓷盛行于清同治、光绪时期和民国初年,衰落于民国二三十年代。其间在民国以后由于彩料的改变随即出现了浅绛彩向民国水彩、粉彩的过渡。一些人往往将这种过渡期的作品甚至民国以后的水彩山水画面的瓷器充作浅绛彩瓷,扩大浅绛彩瓷的涵盖范围。藏家在收集购买过程中,一定要将民国年间的粉彩瓷、水彩瓷与浅绛彩瓷区分开来,不要将其他类彩瓷作为浅绛彩瓷来收藏。