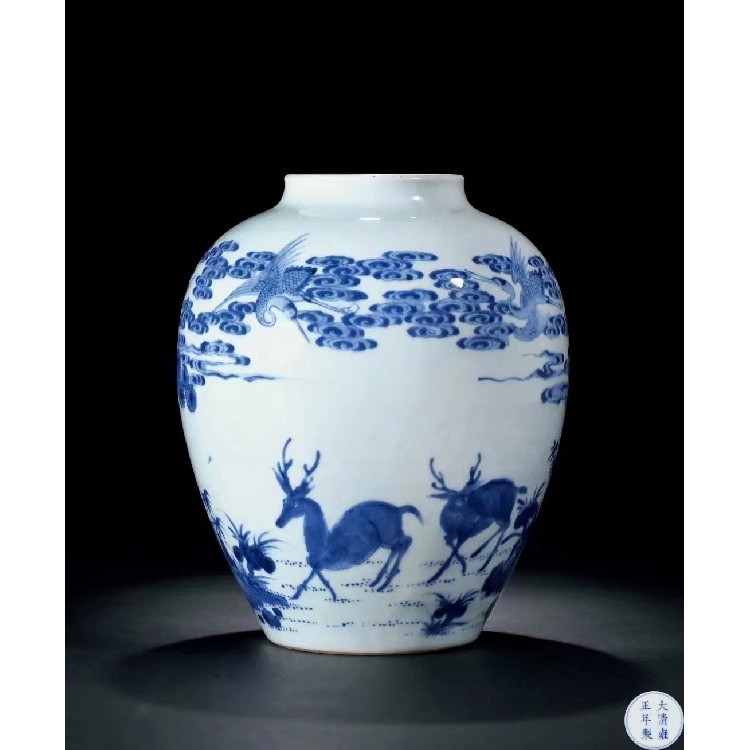

凉山越西县瓷器

-

¥8888890.00

珐琅彩瓷器是中国瓷器生产工艺发展到顶峰时期的产物,堪称中国古代彩绘瓷器中的。咨询威信GDPM588

珐琅彩是彩瓷品种。系清代康熙晚期在康熙皇帝的授意下(康熙时期的珐琅彩介绍),将铜胎画珐琅技法成功地移植到瓷胎上而创烧的彩瓷新品种。以雍正、乾隆时期的产量大,乾隆以后即少有制作。乾隆时期,宫中收藏的珐琅彩瓷器曾集中存放在端凝殿,据档案记载有400多件。按照清代宫廷档案记载和珐琅彩瓷器原盛匣之标识,珐琅彩瓷器之正式名称应为“瓷胎画珐琅”。珐琅彩瓷器是帝后玩赏的艺术品,宫廷控制极为严格。制作它所需要的白瓷胎由御窑厂提供,运送到宫廷后,在皇帝的授意下,于内务府造办处珐琅作由宫廷画家精心彩绘,宫廷写字人题写诗句、署款,后入炭炉经600℃左右焙烧而成。珐琅料是一种人工烧炼的特殊彩料,雍正六年(1728年)以前需依赖从欧洲进口,雍正六年以后,清宫造办处已能自炼20余种珐琅料,而且色彩种类比进口彩料更为丰富,遂使珐琅彩瓷器的生产获得突飞猛进的发展。康熙时期的珐琅彩瓷器多以胭脂红、蛋黄及蓝色作地,还有一类特有的在紫砂胎上画珐琅彩的器物。典型雍正、乾隆时期的珐琅彩瓷器是诗、书、画、印相结合的艺术珍品,是中国古代彩瓷工艺臻达顶峰时期的产物。那些形状看似普通的珐琅彩盘、碗、瓶等,已摆脱被用作餐具的功能,纯属能给人们视觉带来美的享受的艺术珍品。,以雍正、乾隆时期的产量大,乾隆以后即少有制作。

窑瓷器鉴定拍卖咨询威信GDPM588

青瓷产品的特征和鉴定要领是:

(1)胎色灰白,胎质坚硬,露胎处呈现酱黄色。

(2)釉色青黄、深沉,釉层较厚,器物往往上部厚,下部薄,胎釉交接处呈姜黄色。此外,青釉釉面上有的出现小的露胎褐斑,为其它青瓷所不见。

(3)器型丰富,盘、碗、杯、碟、瓶、壶、罐、炉、盒、香薰、注壶、注碗、盏、钵、灯、枕等均有,器物造型多变,有花瓣式、瓜棱式和多折式,外形美观。其中力士炉颇具特色,炉身底座四周跪有力士。

(4)唐末、五代青瓷采用划花装饰,纹饰题材多为水波与花草纹。

(5)宋代装饰技法主要是刻花、印花、划花以及模印刻划相间,以刻花、印花为主。北宋中期刻花发展成熟,刀法犀利,线条刚劲有力,刀痕有斜度,是宋代刻花技法中者。北宋晚期的印花也很精美,布局严谨,对称匀衡。纹饰有缠枝莲、把莲、牡丹、缠枝菊、波浪、飞鹤、飞蛾、犀鹤、博古、海水游鱼、莲塘戏鸭和婴戏图案等,纹则是宫廷瓷器题材。水波纹外一般刻划以六角形边线,水波中三鱼多见。婴戏图案则以荡秋千为主。宋代花纹装饰特点是,早期于器面刻划简单的花瓣纹;中期则花纹满布器面;到了晚期花纹线条大多纤巧。

(6)金代产品瓷胎呈灰白色,青釉呈色偏黄。大量使用陶范印花,满布器面的花纹逐渐减少,而在盘、碗内壁,大量出现菊花、、水波、鱼鸭纹等,构图简单,呈圆圈形。

(7)元代产品器外一般施半釉,挖足浅,足较宽,似底足,足内心有乳状凸起。

(8)晚唐、五代盘、碗一般采用支钉支烧,通体满釉。宋代器物足端无釉,足内有釉。金、元时期一般采用叠烧,盘、碗内有叠烧痕,也有用一钵一器装烧的,则仅足端无釉。

同治瓷,清代同治朝(1862-1874)生产的瓷器。同治时期景德镇的家妻瓷器生产更加萎缩,工艺低下,产品粗糙。咨询威信GDPM588

造型基本上为传统造型的承袭,也出现了一些新的造型与品种。如器壁高深的红地开光龙纹碗以及为同治大婚而特制的“大婚礼造器”等。这些器物器形规整但略显笨拙。青花有的色泽比较清新明快,有的粗劣黑褐,色料飘浮。粉彩色彩比较鲜艳,多用彩色作地色。由于色料中施加粉质较多而显得比较浓厚。为慈禧太后烧制的“体和殿”款餐具和陈设瓷比较规整。绿彩呈深翠色,黄彩娇嫩浅淡。黄釉地色鲜亮凝厚,称“明黄”。翡翠釉是同治时新出现的釉色。釉中绿色与白色混杂,如同翡翠。同治黄釉釉色浓深。黄釉瓷器有一色黄及黄釉刻花,也有黄釉为地色的加彩器。纹饰喜用吉祥内容的纹饰,如万寿无疆、五福捧寿、麒麟送子等。纹饰风格进一步图案化,缺乏生气。款识,以“大清同治年制”六字两行竖列楷书款和“同治年制”四字两行竖列楷书款为主,无圈栏,粉彩器多用红彩书写。署“燕喜同和”楷书款的为同治皇帝大婚礼造器。其字体方正,结构严谨。民窑器物多用字迹草率的红彩印章式篆书款,有六字和四字两种。

从目前的艺术品市场行情来看,价值的排列顺序(由高到低)为:元明清时期瓷器、宋朝瓷器、唐五代时期瓷器、六朝时期瓷器、原始青瓷、晚清瓷器。从艺术性来评估(即艺术价值)。主要包括造型、装饰、图案三个方面。造型上以陈设器价值,价值的排列顺序(由高到低)为:陈设器、文房用具、冥器、日用器。装饰上目前以彩装饰价值(如雍正时期珐琅彩),价值的排列顺序(由高到低)为:彩装饰、釉装饰、胎装饰。图案上以人物图案价值,价值的排列顺序(由高到低)为:人物图案、动物图案、植物图案、山水图案、吉祥图案等。从研究价值来评估(即科学研究价值)。如有纪年款的瓷器、在纪年墓中出土的瓷器,这些瓷器有较高的学术价值,但不是评估价值的主体,因此在古代瓷器价值评估体系中所占的比例不高。

自唐朝设官窑以来,至清朝末年,官民窑一直处于并存的状态

到了宋朝,被钦定为官窑的“汝哥官定钧”御窑虽然鼎立于南北两地,但围绕这官窑的广袤土地上也林立着各种大大小小的窑场

瓷器收藏水深,其实深在少有的真假对比上,如果你能见到一些精尖稀的正官窑佳器

简单的方法:咨询威信GDPM588

看胎体

官窑器物胎体坚致细白,民窑胎体断面呈泥土黄,大多数都略含杂质的浅灰白色。现代仿品胎色偏白,因用机械工艺淘炼胎土,瓷化程度比真品高,胎土比真品坚密。

看釉画

釉面多为青白色,有的出现细碎无色的开片纹,釉质较厚,玻璃化程度高,色泽清雅,柔和悦目。施釉的圈足底面,有釉底与器身不一致现象。

现代仿品或比真品颜色深、釉面呈灰白色,或比真品颜色浅、釉面偏白。

识纹饰

官窑纹饰精细秀丽,层次丰富,主要有折枝牡丹、扁菊等;民窑纹饰简洁豪放,多描摹自然写实。

现代仿品纹饰呆板,画工远不及真品

真精尖稀的正官窑佳品,其中不乏有很多唐宋元的高古。近一二十年现身在苏富比、佳士得、邦翰斯等国际大拍公司平台上的有些宝物便是战乱中被虏掠出去的。为什么前国内藏家所拥有的藏品没有海外藏家收藏品的档次高,这也是个主要原因,加之的浩刼

藏家的藏品档次也决定这一地区家的眼力和水平,因为家眼力的高低与他见到的东西档次成正比,如果平时见到大多是中低档次的东西,眼力也只能定格在中低档次上,没见过或者只在书本上见过的,要有的眼力是不可能的

这种状况,可以说历朝历代均普遍存在。一是窑工出于对官窑器的崇拜和赞赏,二是普通百姓对官窑器的羡慕,二者不谋而合,市场就是如此,有所求就会有所制,因而在民间普遍流传的是那些民窑仿品

平时在收藏过程中见到的一些型不正,釉不纯,胎质也不太好的类似名窑的器皿,就是这类民窑仿品。至于它的年代应该不成问题,大多是同一时代烧制,而真正称官窑的佳器是毫无瑕疵的,它是集全国高手的之作,增一分嫌多减一毫嫌少,每一件都是精益求精之精灵,这也只有在中国绝端封建政制下才能产生的

古陶瓷修复有三种:研究修复、展览修复、商品修复。

商品修复可上诉到清中期,宫里太监把破损的偷拿出宫,修好了卖出,所用材料有蛋清,虫胶,糯米汤等等,渐渐的就有了这种行业。清末,古陶瓷修复技艺已在社会上初步形成,当时主要用虫胶、树胶和鱼胶作为黏合剂,也有采用锯钉的办法,走街串巷来修补民间一些残破瓷器。开埠后,这里更是古董商,古陶瓷极易破损的特性催生了一批修复人才,饶鸿发算是这项技艺的鼻祖。

解放前后又提高了一步,材料有漆片,醇酸瓷漆,硝基瓷漆,丙希酸热固漆,前几年上海博物馆研发了仿釉树脂,把商品修复又提高了一步,全国以商品修复古瓷为职业的也就十人左右,所用的方法大同小异,只是所用材料的不同。

修复顺序

一、清洗

二、粘接

三、打底---补配缺,打磨

四、做底色

五、做釉下彩

六、仿釉

七、做釉上彩

八、做旧。