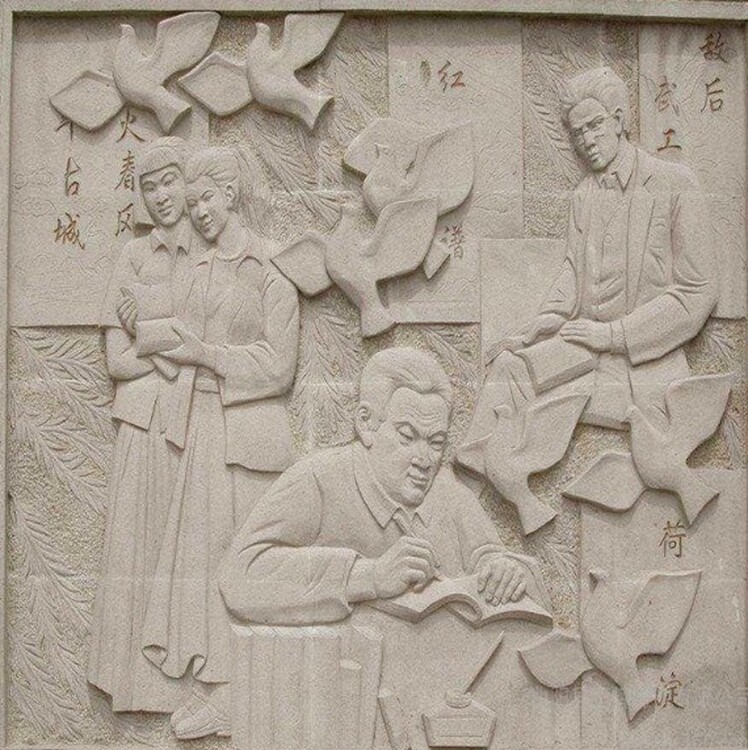

嘉兴生产浮雕联系方式

-

面议

人类社会存在以来,艺术一直是整个人类生活中的不可缺少的一部分。原始先民由于对自然现象还无法正确地解释,于是产生了原始宗教,他们以各种方式来表达自己对自然和神灵的崇拜。随着 原始宗教的发展,原始雕塑艺术也作为祭祀信仰、崇拜观念的体现方式或表达形式而得以发展。山洞中的原始岩画和雕刻,初表露出浮雕作为一种艺术形式的原始特征。人类的物质生活,往往影响到精神上的表现。

在远古时期,原始人类用颜色和线条来表现狩猎采集生活所接触的自然对象,把它们描绘成平面的绘画 ,以表达人们对这些事物的关切。当人们发明线刻,意欲以岩石等硬质材料固定和保存这些形象时,初的浮雕便产生了。随实践经验的积累,人们发现了暗影表现法,逐渐由平面形相的涂绘进到对物象体积的关注。这种关注以及采用各种材料来达到体积表现的造型实践,促进了圆雕初的发展。

原始时代的 岩画、线刻,无论是模拟自然的写实物象或是装饰性的图案,其描写方法或造型模式多大同小异。尼罗河流域及 地中海东部,各洞穴中所发现的线刻,其方法皆是先大略勾勒外面的形廓,然后予以着实的描写并刻成线形。随制作工具的发展,浅浮雕性质的岩刻也受到相应的促进。中国北方的原始 游牧民族在绵延千里的 阴山山脉,留下了大量记载他们生活历史的岩刻(或岩画)。这个地区的岩刻特点是,写实性强,多以牛、马、山羊、鹿、虎、豹等野兽和家畜为题材;原始艺术家们将图形绘于致密光洁的 黑石上,后用磨出的尖锐硬石刻出图形,成为石刻浮雕艺术的早期表现。

原始社会解体以后,浮雕艺术逐渐走向繁荣。在许多 文明古国,为祈求死后永生而修造的陵墓,为祭祀祖先神灵而营建的庙宇,以及为颂扬帝王功业而树立的纪念碑,无不规模宏大、气势磅礴。浮雕这种兼具雕塑的实体性和绘画的叙事性的表现形式,很大程度地适应于古代社会生活和精神取向,它为表现人们想象中的神圣世界或伊甸园般的天国理想,以及记录现实生活中的重大事件,提供了有力的方式和广阔的天地。

用错觉

这种方法往往是用在多层次,复杂一些的构图中,往往是高、中、低浮雕的表现方式同时并用。常见的是前景人物采用涂浮雕法,随着物景的推移,越来越平,直至背景只需稍稍刻画上去就可以了.在这里表现方式的界定标志是需要明确的。A、高浮雕即可能来对象背后面的感受。B、中浮雕要压缩至Z轴的二分之一。C、浅浮雕一般可能就要压缩至十分之一了。利用厚度的差异,就是利用人视觉上的错觉必要时可以把后面的物体推到前面来,甚至处于一个平面上。

通常是人们用各种可塑材料(如石膏、树脂、粘土等)或可雕、可刻的硬质材料(如木材、石头、金属、玉块、玛瑙、铝、玻璃钢、砂岩、铜等),创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。雕、刻通过减少可雕性物质材料,塑则通过堆增可塑物质性材料来达到艺术创造的目的。圆雕、浮雕和透雕(镂空雕)是其基本形式。在同一环境里用一组圆雕或浮雕共同表达一个主题内容的叫组雕。

高浮雕雕塑往往利用三维形体的空间起伏或夸张处理,形成浓缩的空间深度感和强烈的视觉冲击力,使浮雕艺术对于形象的塑造具有一种特别的表现力和魅力。高浮雕雕塑指所雕刻的图案花纹高凸出底面的刻法,多见于笔筒、香筒,寿山石雕刻中也有采用高浮雕。高浮雕也可理解为一种下刀较深的平面阴刻,广义上说也是深刻浮雕或深刻透雕。

高浮雕是介于圆雕和薄意之间的技艺特性,薄意创作讲求中国画理,笔墨韵趣,“自以刀笔写意为尚”,与之相比,高浮雕创作注重近景、中景、远景的国画构图关系,重在追求构图的立体效果。因此,在塑造空间感方面,高浮雕比薄意直接一些,而同圆雕相比,它又趋于平面化。高浮雕主要依循原石形体的凹凸起伏而因势造型,因地制宜地施展不同的技艺手法,在原石自然美的基础上挖掘出其特的艺术价值。

中国古代的艺术家很早就现已注重写实与抽象的联络,中国东晋时代的画家顾恺之就提出“以形写神”的理论,这说明中国有着历史悠久的抽象艺术理论。而人物浮雕加工制作工艺流程比较复杂,人物浮雕加工就是在平面上刻得有凹凸感的雕塑,人们用眼睛可以看出人物浮雕有立体感,用手可以感觉到平面上的凹凸感,然后知道是什么种类雕塑。