福州启功书画鉴定

-

面议

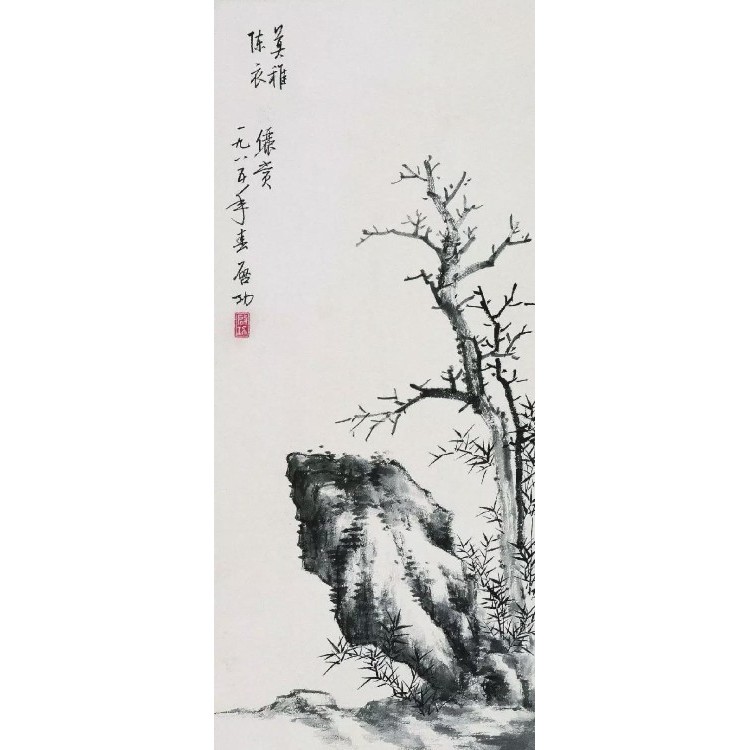

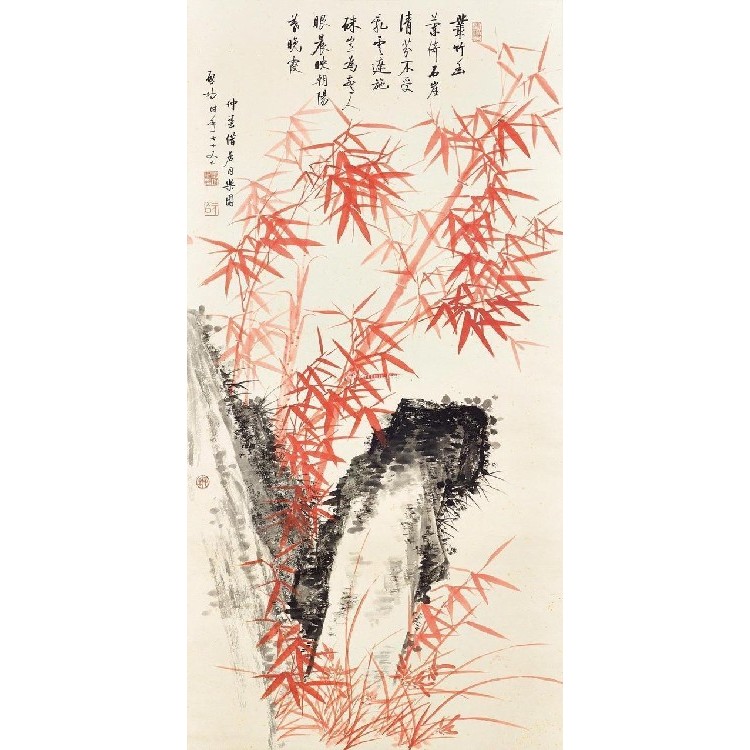

启功画作的风格是:构图严谨,手法生动,色彩鲜明,韵味悠长,尤其擅长山水竹石,极富传统文人画的意趣。“秋山人在画中行”是其常用的题材。上世纪三四十年代,他已在画坛崭露头角,50年代达到艺术高峰。他也曾作画卖钱,贴补生活。

除研究方法开拓新途外,启功更对《孝女曹娥碑》的真伪作出一锤定音之论,判定历代相传的《曹娥碑》殊非王羲之真迹。期间,虽有部分学者提出异议,如香港学者陈胜长曾撰〈绢本《孝女曹娥碑》墨迹考辨〉与之辩论,惟启功以其特的研究方法与深厚学养,对陈氏之立论作出有力反驳,并深责陈氏之说乃“一派胡言”,终使《孝女曹娥碑》的真伪得以辨明。详细论述请参考启功《论书绝句》《古代字体论稿》《论书札记》等书。

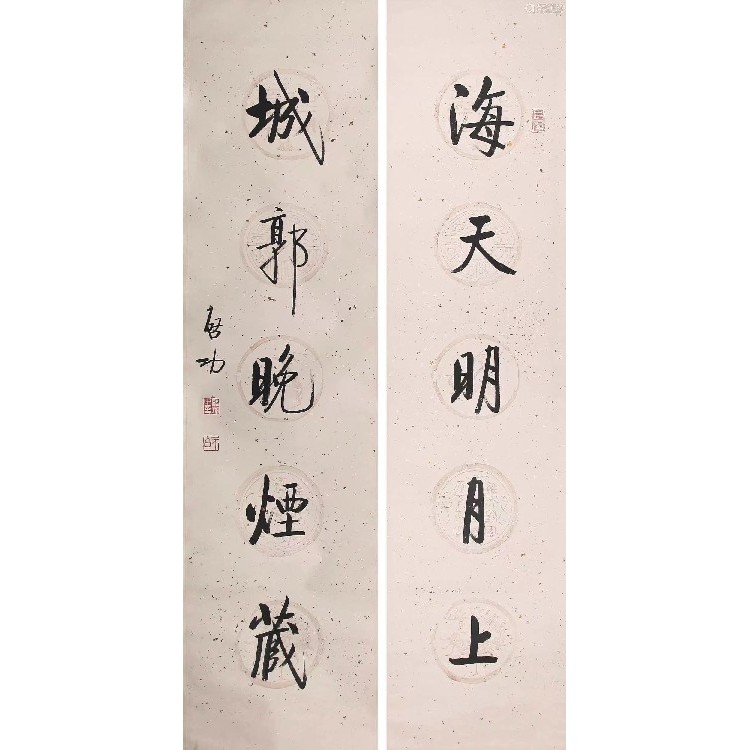

启功先生的书法理论著作,我喜欢他的发比喻,时出妙语,对书法艺术以及书法史上的许多问题,有其特的《论书绝句百首》,这是他数十年书法实践、研究的体会。特别是诗中的自注,行文隽逸,阐见解。我自己有些长期窒碍的问题,读了之后感到迎刃而解,有豁然开朗之感。诸如考证《鹡鸰颂》出于开元翰林供奉之手;日本藤远后之临《乐毅论》以证明王羲之书体势之雄强;鉴定张旭书庾信《步虚词作》实为大中祥符以后宋之笔;以西陲晋人残纸证《阁帖》中索靖书法的本来面目。这些都是翻书法史上成说的案,论据充分坚实有力,不得不令人信服。此外如论蔡襄、祝允明书法之未成自己体段;柳公权、黄庭坚书法用笔尽笔心之力,结字聚字心之势。而其中对历代书法家之特色,各时代书法的体势、风格,以至辨别书体源流,变迁原因,都是非常精辟的,山东文轩画廊推荐书法家。

启功先生的画《秋山》——画中远山微云掩映,楼阁隐现,恍若不可企及的仙境,与这仙境相对应的是建在水边的荒野村居、自横的小舟。披麻皴和淡墨的点染,使画中自有一种清静的意韵。而温润的设色,又使这清静中多了种关怀人世的态度,从而使画家旷达、自然的胸怀尽寓其中 。

启功,字元白,满族人,1912年7月26日生于北京,北京师范大学教授、博士生导师,中国文联荣誉委员。集教育家、文物鉴定、古典文学、语言学家、书法家、画家、诗人于一身,著有《启功书画集》、《启功丛稿》、《诗文声律论稿》、《汉语现象论丛》、《启功韵语》、《启功絮语》、《启功赘语》、《论书绝句》等多种。

启功(1912—2005),字元白、也作元伯,北京市人,满族,爱新觉罗氏,是清世宗(雍正)的第五子和亲王弘昼的第八代孙,属正蓝旗。中国当代教育家、古典文献学家、书画家、文物鉴定家、红学家、诗人,国学大师、当代学者、画家和书法家,“启体”创始人。

在鉴别古书画的真伪和断代时,要不要从艺术角度去差别,衡量它们艺术水平的高下呢?就鉴定工作本身来说,所要判别的,应从作品的艺术形式手法,如用笔、用墨、用色、章法(构图)等等基本的东西着手,舍此别无它途。但是那些高手作的书画,其艺术手法、笔墨技巧的确要比一般画家高人一等。作伪者是摹学不到的。有些书画家在世的时间长,而作品的艺术技能和水平又是不断发展的,因此,从艺术技巧优劣的角度上来断真伪,就将某一书画家的作品按其艺术的发展情况分别定出几个标准,而不能笼统地死守一种标准来衡量。否则,就会把不成熟的早期作品看成赝品。

书画鉴定虽有以上两方面的内容,但是分辨它的真伪和是非,更是这项工作的关。评价作品的艺术高低和精粗美恶,固然是鉴定工作中的一部分,可它与项内容相比,却处于从属的地位,所以在这里,着是在“辨真伪和明是非”,不在于书画的精粗与优劣。在鉴别的范畴中,我认为真伪,优劣第二。批判优劣,是在真伪判定之后,而不是判定之前,亦即认识优劣,不可能不在认识书画本身真伪之后。

鉴别古书画采用物物对比,主要在于对实物的目鉴,即凭视觉观察并识别某一类作品的艺术表现的特征,画和字的时代风格和书画家的个人风格。但是目鉴有一个先决条件,即:一人或一时代的作品见得较多,有实物可比,才能达到目的,否则是无能为力的。因此常常还需要结合文献资料考订一番,以补“目鉴”的不足。某一画家传世作品较多,能作充分的对比时,目鉴的确能够解决问题,明清人的作品传世较多,有比的条件,不考订也没有什么关系,当目鉴无所依傍,比较的条件不充分时,考订也可能起主导作用。但是考订要靠目鉴来判别哪些书画是“依样画葫芦”的摹、临本,还是没有依傍的凭空的伪造本。在这一基础上才能进一步加以考订和探索,达到比较全面的理解和认识,否则考订也无济于事。所以考订次于目鉴。实际上,目鉴与考订是相辅相成。缺一不可。考订,大半要翻检文献。但不要忘记,文献本身也会有错误,谨防上当。