元青花如何鉴定

-

面议

通过梳理元代青花瓷器的认识、研究历史,我们可以发现其真正被认识是在20世纪50年代以后,从中我们可以得出一个重要的信息:我们目前见到的“元青花”是没有明、清和民国仿的,要么就是真正的元青花,要么就是现代仿制品。清宫旧藏品中没有一件元代青花瓷器的传世品就是重要的佐证。掌握这一点,就使得鉴定元代青花瓷器变得简单了不少。现代仿制的“元青花”既有高仿品也有一般仿品,但总体来说常见的是依样画葫芦,这类仿品都是对照真品实物或图片,照搬照抄,对鉴定者来说就不容易从造型和纹饰上判断其真伪,但是经过仔细观察往往能发现破绽:

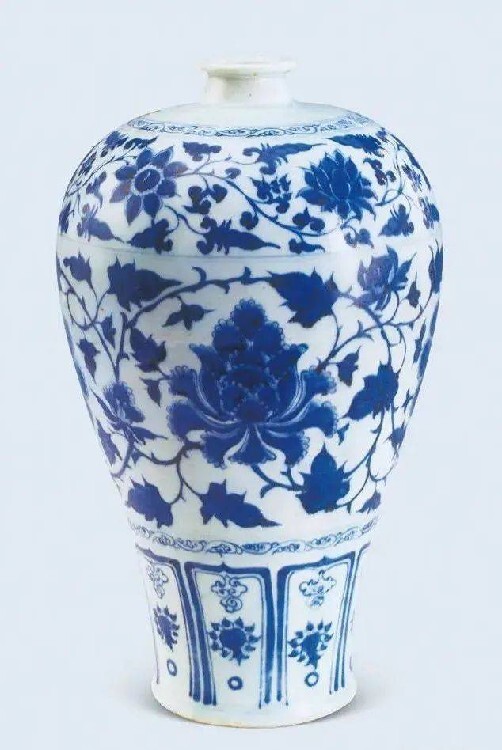

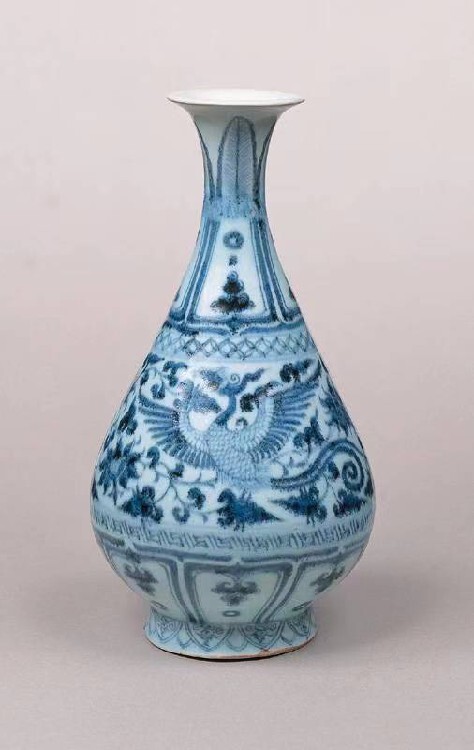

器型特征元青花的器型绝大数是生活类实用器,少部分祭祀类供器跟装饰器。一部分也是受蒙古族风俗影响,元青花的瓷胎厚重,雄浑大型。比较常见的类型有:罐类、瓶类、壶类、盘类、碗类等,元代瓷器特别注重器型审美,因而比例谐调、圆润流畅,有精、气、神。仿品青花整体感觉呆滞死板、僵硬的感觉,有一些做工差的,器型大的尤为明显,像溜肩不圆润、鼓腹不流线,带盖的器物吻合不好,间隙过大等。

元青花胎质有着滑腻感,糯软感,内部有细长缝隙。多数胎骨是若你手上有珍品藏品困于出手,想要寻找正规拍卖公司参加拍卖,有缘者可与笔者沟通:壹柒捌、肆零玖肆、贰柒零捌高岭土掺瓷石,属于二元配方。经二元配方的胎,有柔韧性,不易变形,但胎底会比较松软,比较粗糙。元青花胎底部分会有火山红出现,主要是因为含铁量高,淘洗不干净,二是烧造时垫烧物与器底产生氧化所形成。

很少有仿品能做出元青花般的滑腻感,多数现代仿品底足较硬,有间隙,整体看上去没有层次感,有粗糙的仿品还泛“贼光”,想以此蒙骗新人。仿品多数在火山红上做文章,仿火山红的较为死板,如同人工喷的、刷氧化铁,没有过渡。

元青花瓷器上出现“点晕”现象,其生成原因和晕散的形成原因是相同的,这是元代制陶工匠对苏来麻尼料筛洗不精的缘故。当陶工用笔蘸着苏来麻尼青料在瓷坯上作画时,看似弥散状细粉状的青料,其实还含有不少较粗的点状粉料,当它们被涂刷在纹饰中,并被釉罩住,烧制后就出现了这种青花色中的“点晕”现象。

仔细观察元青花牡丹纹龙耳罐上的特写图可以清楚地看出,在牡丹纹的花蕊部分有许多一粒一粒的圆点状的小小的蓝黑点,这些“小点”的颜色本身也有深浅,深的“小点”,凝聚点化得不散;浅的“小点”,可能化得开些。就像蓝黑墨水滴在青白色的纸上,有的化得开些,有的化得少些。这些可以明显的看出这种特殊的“点晕”现象

的元青花全世界不过300件,画有人物的元青花罐更为,甚至连北京故宫都没有一件元青花人物罐。2011年,在澳门中信秋拍上,一款元青花萧何月下追韩信图梅瓶以8.4亿港币成交,创中国文物艺术品单件成交的世界纪录。而另一只同样题材的元青花梅瓶现收藏于南京市博物馆,是国宝级文物,也是南京市博物馆的“镇馆之宝”,中国瓷器三绝之一。2013年8月19日,国家文物局将其列入《第三批禁止出国(境)展览文物》。

元代青花瓷瓶、罐类器的底部多呈内凹圈足状,足底宽厚,少量足底呈外侧斜削状,挖足有浅有深,多为挖浅足。碗盘类器圈足则多呈外侧斜削状,但无论是琢器还是圆器,圈足均有较规则及不规则之感。瓶、罐之类有的足底砂胎显有扎紧感,也有的胎质略呈疏松感,细小砂眼及黑糊麻点清晰可见,有的足底微凸起呈鸡心状。瓶、罐足底多有旋痕纹,呈火石红及赭红色。