汝窑瓷器怎么交易,瓷器收购

-

面议

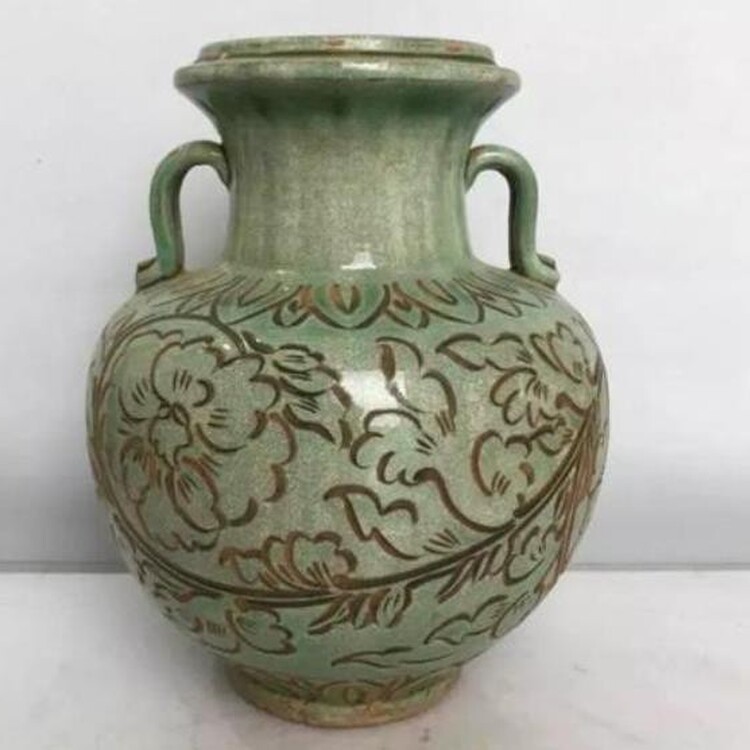

金代产品瓷胎呈灰白色,青釉呈色偏黄。大量使用陶范印花,满布器面的花纹逐渐减少,而在盘、碗内壁,大量出现菊花、、水波、鱼鸭纹等,构图简单,呈圆圈形。

元代产品器外一般施半釉,挖足浅,足较宽,似底足,足内心有乳状凸起。

晚唐、五代盘、碗一般采用支钉支烧,通体满釉,足内有3个支钉痕。宋代器物足端无釉,足内有釉。金、元时期一般采用叠烧,盘、碗内有叠烧痕,也有用一钵一器装烧的,则仅足端无釉。

玻璃胶:前人称陈骨胶。是古瓷年久,釉面硅胶化,微水溶。新瓷也有硅化胶,三次清洗,便无。而古瓷,再多次清洗,都有。目前,尚没见到有仿者。玻璃胶特征,一直伴随着古瓷,直至釉面全部风化脱落瓦解。随时检验,随时可感知。检验感知玻璃胶,是鉴定古瓷的一个重要手段。

轻重感

钧窑玫瑰紫釉鼓钉三足洗

瓷器的轻重是相对的,没有的标准,因而需要大量的上手实践和感知揣摩,才能形成既贴近客观真实又有个性差异的“轻重感”。瓷化度的高低、胎体或釉层的薄厚、器皿的大小等任何细微的差别,都足以导致瓷器轻重的变化。

北宋龙泉窑青瓷多管瓶

我们只有通过尽可能多的上手实战,并不断自我感知、体悟、对比、修正,才能终找到适合自己用来区分新旧好坏真假仿赝的轻重感。而一旦形成自己的轻重感的系统和体系,对于不明瓷器的断代以及区分窑口、品质、品位和新旧、真假、仿赝等都有的重要作用。

清雍正仿汝釉扁腹绶带葫芦瓶

【提示】手感尽管很重要,具有一定的准确性、可靠性和性,但由于其具有必然的模糊性、差异性和含混性,不可量化、复制和对照,因而也往往作为观感目鉴的必要补充性的辅助手段来使用,很难当一面、一锤定音。

生熟感

明龙泉双龙耳瓜棱瓶

生熟感是手感与听觉紧密结合的产物。

瓷器也像瓜果一样,由于烧成温度不同而有生熟之分。烧成温度低,在1150度以下,则其声若瓦,为生;烧成温度稍高,在1200度左右,则其声类硬木,为半生;烧成温度再高,在1260度左右,则其声如石,略有回声,为半熟;烧成温度若在1320以上,则其声像金,回声悠长,余韵悠然,为熟。

宋汝窑天青椭圆无纹水仙盆

与瓜果的生熟状况正好相反,瓷器越生其手感就越轻,也越易破碎,反之瓷器越熟则其手感就越重。熟悉了瓷器的生熟感,也就基本把握了宋代五大名窑的烧成温度的主要特征,当生者熟或当熟者生自然都不对了。

南宋哥窑双耳香炉

【提示】所谓瓷器的生、半生、半熟与熟,既不是瓷器品质好坏的分水岭,也不是瓷器成败的试金石,而是不同瓷器品种、不同釉层釉质的客观特殊需求,是古人巧夺天工的技艺、智慧和能力的高展示。

滑滞感

滑滞感既是润涩感的延续,又是润涩感的结果和原因:润则滑、润必滑,滑就润、滑定润;涩必滞、涩定滞,滞则涩、滞才涩。

南宋龙泉弦纹瓶

凡古瓷必滑,光滑、润滑、油滑不等,滑溜、滑润、滑腻、滑爽有别,但滑不可少、滑不可缺,凡古必滑,是古定滑。因而也就无滑不古,不滑非古,凡滞必新,是滞就新!

金代钧窑紫斑碗

【提示】古瓷之滑源自岁月、发自肌骨、来自年轮,是历史的烙印、是衰变的结果、是沧桑的必然。这种自然之滑爽决不是人为打磨、涂油、上蜡等机巧所能仿效和再现的。

凹凸感

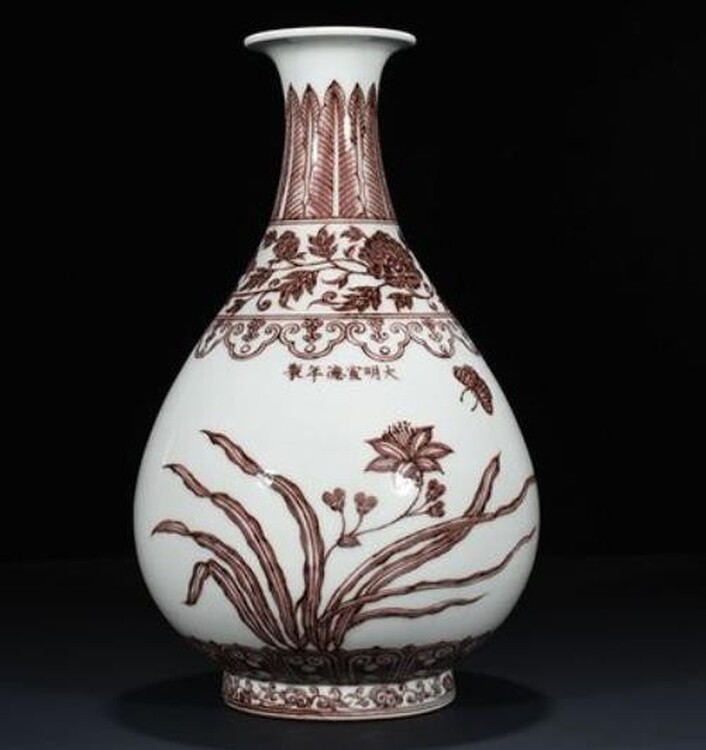

凹凸感对甄别、鉴定元代和明代中期以前的青花、釉里红的真伪意义重大。

元青花牡丹纹花梅瓶(一对)

明中期以前的青花瓷器用的都是低锰高铁的苏麻离青进口青花料,所以在青花着料略重之处,往往呈现明显向下凹陷和釉面有锡银光泽结晶这两大特征。

元釉里红转心杯

釉里红的情形与青花恰好相反,由于以铜为着色剂的釉里红对温度极为敏感,也极易流淌从而形成凸起,所以真正的明中期以前的釉里红瓷器往往都呈现出明显向上凸起和红色深浅不一有发黑、烧飞和绿苔点等特点,极易辨认且很难仿造。

宋钧窑龙首八方洗

另外,宋官钧窰所的蚯蚓走泥纹也有凸起、凹陷和平展的三种形态和手感。在民国以前,曾被作为判断钧釉的标准。

【提示】瓷器凹凸感的形成有其历史原因,很难仿制;而凹凸感所形成的特殊美感,则是别有味道。