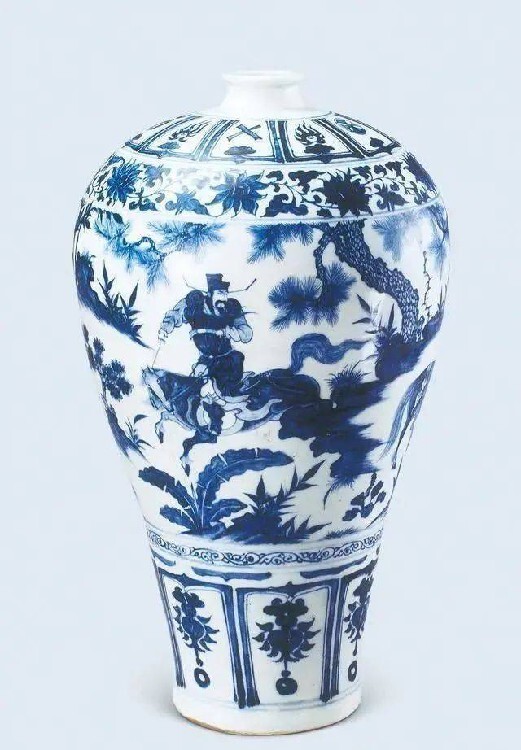

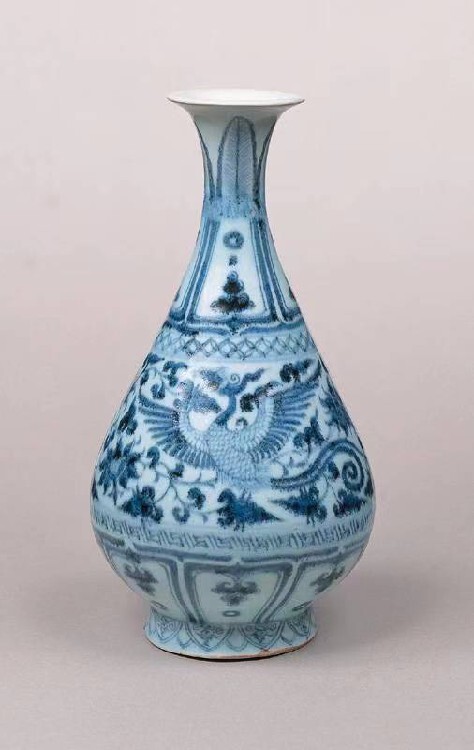

元青花青花瓷鉴定

-

面议

元青花所用钴料有进口料和国产料,两者各有特点,进口料呈深蓝色,色艳绚丽。国产料呈淡蓝色,色泽浅淡。进口料即苏麻离青,又称“苏料”,用苏料制作的元青花瓷器有三大明显特征。特征1:黑色晶斑黑色晶斑是青花料氧化铁后的反应,因为进口料含铁元素的成份较高,所以在青花上繁生。黑色晶斑是不规则的,分布自然。如果是仿品,一定是有意识加点上去,是不自然的。

特征2:晕散用进口料的元青花,装饰上会出现晕散。晕散主要是两种特征,墨汁滴在宣纸上的洇开态或串珠状小点晕组成的凝聚斑边缘的模糊或流散态。需注意,晕散跟黑色晶斑往往是共生的。特征3:触感凡是用苏麻离青料绘画的图案都有下沉并渗入胎骨的特点,侧光看器物釉面青料凹陷下沉并渗入胎骨,用手抚摸有凹凸不平的感觉。凡是早期青花瓷用苏麻离青料绘画的图案,或深或浅都有凹陷下沉并渗入胎骨的特点。这一自然特点仿品在技术上是做不到的。用国产青料绘画的图案没有凹陷下沉,用手抚摸或侧光看没有凹凸不平的感觉,而且具有往釉上飘浮的特点。

元青花胎质有着滑腻感,糯软感,内部有细长缝隙。多数胎骨是若你手上有珍品藏品困于出手,想要寻找正规拍卖公司参加拍卖,有缘者可与笔者沟通:壹柒捌、肆零玖肆、贰柒零捌高岭土掺瓷石,属于二元配方。经二元配方的胎,有柔韧性,不易变形,但胎底会比较松软,比较粗糙。元青花胎底部分会有火山红出现,主要是因为含铁量高,淘洗不干净,二是烧造时垫烧物与器底产生氧化所形成。

很少有仿品能做出元青花般的滑腻感,多数现代仿品底足较硬,有间隙,整体看上去没有层次感,有粗糙的仿品还泛“贼光”,想以此蒙骗新人。仿品多数在火山红上做文章,仿火山红的较为死板,如同人工喷的、刷氧化铁,没有过渡。

元青花瓷器上出现“点晕”现象,其生成原因和晕散的形成原因是相同的,这是元代制陶工匠对苏来麻尼料筛洗不精的缘故。当陶工用笔蘸着苏来麻尼青料在瓷坯上作画时,看似弥散状细粉状的青料,其实还含有不少较粗的点状粉料,当它们被涂刷在纹饰中,并被釉罩住,烧制后就出现了这种青花色中的“点晕”现象。

仔细观察元青花牡丹纹龙耳罐上的特写图可以清楚地看出,在牡丹纹的花蕊部分有许多一粒一粒的圆点状的小小的蓝黑点,这些“小点”的颜色本身也有深浅,深的“小点”,凝聚点化得不散;浅的“小点”,可能化得开些。就像蓝黑墨水滴在青白色的纸上,有的化得开些,有的化得少些。这些可以明显的看出这种特殊的“点晕”现象

串珠状凝聚点晕如果排列成串,就会形成又一个苏料青花的特殊现象,即“串珠状凝聚”。

仔细观察下图元青花牡丹纹龙耳罐上的点晕和串珠,图中十分清楚地看到“点晕”现象变得十分有趣,一个个“小点”就像一粒粒珍珠排列,由纹饰中的线条把它们贯通成一串蓝色的“项链”,我们把这种现象称之为“串珠”,即“串珠状凝聚”。

这种“串珠”状的点晕现象,是真品元青花的特有记号。不少元青花瓷器上都有这种点晕形成的“串珠状凝聚”,特别是在长线条的纹饰中,比如绘有缠枝纹、龙纹的元青花瓷器,都会发现这种特殊的青花晕散凝聚现象。

元代青花瓷瓶、罐类器的底部多呈内凹圈足状,足底宽厚,少量足底呈外侧斜削状,挖足有浅有深,多为挖浅足。碗盘类器圈足则多呈外侧斜削状,但无论是琢器还是圆器,圈足均有较规则及不规则之感。瓶、罐之类有的足底砂胎显有扎紧感,也有的胎质略呈疏松感,细小砂眼及黑糊麻点清晰可见,有的足底微凸起呈鸡心状。瓶、罐足底多有旋痕纹,呈火石红及赭红色。

现在流通市场上三个档次的元青花都有仿品,有的几乎做得天衣无缝,凡是发表过资料照片的器物,其上的特征全可以人为地做出来,像什么“锡光”、“釉泪”、“接坯”“火石红”等等都可做,甚至往胎土里掺粗颗粒,混同旧土,以假当真。所以藏家要特别的小心,有一点儿疑问都要谨慎处之;同一件元青花两拔得出相反结论的,对这样的器物好不要碰,因为这说明此件器物是有争议的,需要工作者研究探讨,这种争论和探讨有可能会持续很长一段时间,无论终结论如何,这样没有定论的器物只可用于研究,不宜进行收藏。