收购字画

-

面议

一件元人书画,一人看为假,旁人说它真,还不要紧,至少表现说假者眼光高,要求严。如一人说真,旁人说假,则显得说真者眼力弱,水平低,常致大吵一番。如属真理所在的大问题,或有真凭实据的宝贝,即争一番,甚至像卞和抱玉刖足,也算值得,否则谁又愿生此气。

有一件旧仿褚遂良体写的大字 《阴符经》,有一位我们尊敬的老前辈从书法艺术上特别喜爱它。有人指出书艺虽高但未必果然出于褚手。老先生反问:"你说是谁写的呢?谁能写到这个样子呢?"这个问题答不出,这件的书写权便判给了褚遂良。

笔者一次在朋友家聚集看画,见到一件挂品,一时忘形地攘臂而呼:"真的!"还和旁人强辩一番。有人便写说:"立扬新令,真假一言定。不同意见人,打成反革命。"我才凛然自省,向人道歉,认识到如何尊重群众!

一次收到外地一册宋人书札,拿到北京故宫嘱为鉴定。唐兰先生、徐邦达先生、刘九庵先生,还有几位年轻同志看了,意见不完全一致,共同研究,极为和谐。为了集思广益,把我找去。我提出些备参考的意见,他们以为理由可取,就定为真迹,请外地单位收购。后唐先生说:"你这一言,定则定矣。"不由得触到我那次目无群众的旧事,急忙加以说明,是大家的共同意见,并非是我"一言堂"。我说:"先生漏了一句:‘定则定矣’之上还有 ‘我辈数人’呢。"这两句原是陆法言(切韵序)中的话,唐先生是极熟悉的,于是仰面大笑,我也如释重负。颜鲁公说:"齐桓公九合诸侯,一匡天下,葵丘之会,微有振矜,叛者九国。故曰行百里者半九十里,言口晚节末路之难也。"这话何等沉痛,我辈可不戒哉!以上诸例,都是有根有据的真人真事,仿章学诚《古文十弊》的例子,略述如此。

杨新与他的两个同学从中央美院分配到故宫博物院工作。这于中央美院与故宫都有着特殊的意义。对美院来说,他们是该院新开设的美术史系的届毕业生。对故宫来说,在此前后则很少进大学生,直到1987年张忠培先生到故宫博物院当院长时,全院968名职工,其中本科毕业生也仅44人,而且是不同时期因多种原因来到故宫的。因此科班出身的这三个人在“文革”前同时到故宫,这是故宫人才队伍建设的一件大事。他们果然不负众望,后来都成为的,在故宫业务和学术上发挥了承前启后的作用。

杨新在故宫从事中国古代书画的陈列与研究,除努力学习、刻苦钻研业务外,又曾跟随徐邦达、启功先生为主力的中国古代书画鉴定小组到全国各大博物馆鉴定书画,眼界大开,知识渐长,使其书画鉴定研究有了更为厚实的基础。

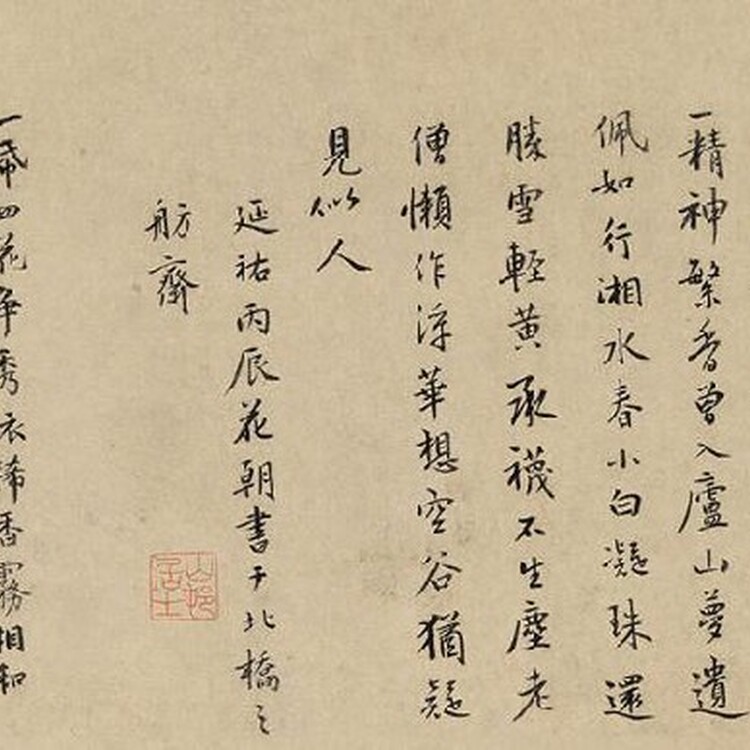

《富春山居图》 元 黄公望 局部

题跋,虽然它也是依据之一,不过,凡是书画上并不都有,它不能如印章一样可以左右逢源地随时运用。题跋本身是书,而取以作证的在于它的文字内容,这些文字的内容,或者以诗歌来咏叹书画,或者以散文来评论书画,或者记述书画作者,或者评论前人的题跋的当否并对书画加以新的评价,它对鉴别也具有很大的说服力。

《捣练图》 唐 张萱 宋摹本 局部

年月:书画上或题跋上所题的年月或与作者的年龄、生卒年不符,或与事实有出入,也将被认为是作伪的佐证。

避讳:在封建帝王时代,临文要避讳,就是当写到与本朝皇帝的名字相同的字,都要少写一笔,这就叫避讳,通称为缺笔。在书画上面,看到缺笔的字,是避的哪代皇帝的讳,就可断定书画的创作时期,不能早于避讳的那代皇帝的时期,否则就是作伪的漏洞。这一问题,一向作为无可置辩的铁证。

题款:以书画的题款作为鉴别的主要依据,只要认为题款是真,可以推翻其他证据来论定真伪。

如从以上方面对一幅古书画进行鉴定,即使不确定该作者的笔墨特征,也能从容自信面对 。

从印章上鉴别,会出现所见印章与真迹印章的一些差异。如印文的粗细,边框的宽窄、破损,印迹的清晰与模糊等。这可能有以下几个原因:一方印章初用和久用会有所不同,初用的印章,字迹会清楚一些,用久了,印章的清晰程度会发生变化。此外,印泥的好坏、浓淡、干湿等,也会使印章钤盖后产生变化。边框的宽窄与盖印时的用力和下垫物有关,有时会产生宽窄不同的变化。印迹的清晰程度又与使用印章的人的手法有一定关系,有人盖印用力大,有人用力小,有人稍加摇晃,此外,下垫物的质量与多少,天气的冷暖,久置不用的印泥与经常使用的印泥,这些都会使钤出的印章效果不同,有的人还在刚盖过印章的印迹上撒上一些白粉或色粉,以防止书画作品挤压时的沾污。经常擦拭或刷洗的印章,与不经常擦拭刷洗的印章盖出的印迹也有所不同。一幅名家的书画作品,其印章也应该具有一定的艺术水平。特别是文字上不能有错误,一个的书画家,是不可能经常出现写错字、用错字的现象的。